10.02.23 02:02

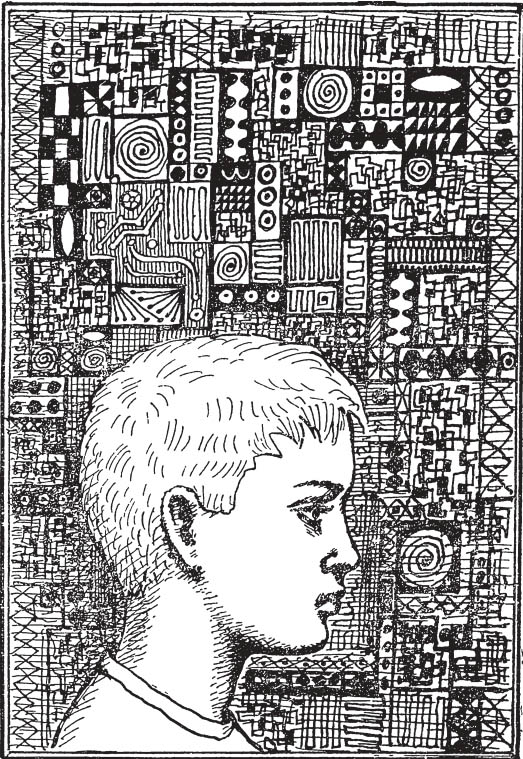

Художник Юло Соостера.

Иллюстрация из указанного издания.

«Мы шли рядом: моя мать, мой сын и я. Глядя на сына, я беспрестанно ловил себя на нелепом ощущении: мой сын — это я. Я почувствовал тепло и свет солнца тридцатых годов. Пятидесятые и шестидесятые годы, от которых совсем недалеко до двухтысячных, опять явились в образе фантастических машин, шагающих по улицам фантастических городов. На мгновение будущие десятилетия обрели беспредельность веков и тысячелетий.», пишет в этой повести Аркадий Львов. Одесский писатель и эмигрант. А я ловлю себя на том, он точно передал и мои мироощущения, когда я контактирую со своим сыном, смотрю на него. Я словно продолжаюсь в нем и благодаря ему я продолжу жить, после своего ухода и никто об этом не будет знать. Так мой отец продолжается во мне и пока я живу, живёт и мой отец.

Пути познания [1]

Дети должны любить города своих отцов. Я отправил сына к бабушке в сентябре. Сентябрь — единственный месяц, который спустя двадцать пять лет остался для меня таким же, каким был двадцать пять лет назад.

В сентябре меня одолевает грусть. Грусть по ушедшем великолепии лета, по зеленой воде июльского моря, по причудливым, с аптечным запахом, водорослям.

Я отправил сына к бабушке в сентябре, потому что сентябрь казался мне самым надежным месяцем. И еще потому, что я должен был пересадить этот месяц в сердце своего сына нетронутым.

Мой сын родился в новом городе, где нет глухих дворов и стеклянных балконов, где очень много асфальта, под которым глохнет и земля, и трава, асфальта, под которым чувствуют себя хорошо только свинцовый кабель и чугунные трубы.

Я спрашивал сына:

— Ты любишь свой город?

В ответ он всегда ухмылялся и пожимал плечами. Я повторял этот вопрос часто, но лишь до того дня, когда мне стало вдруг ясно, что сын не понимает его. Это меня огорчило: в семь лет я любил свой город и ненавидел каждого, кто говорил о моем городе плохо. Но таких было мало, и изо всех чувств самое скромное место в моем сердце было отведено тогда ненависти.

Я любил. Я употребляю это слово, потому что из тысячи слов, запечатленных в моей памяти, неизменно является только оно, когда я думаю о мире моего детства.

В квартале от моего дома был базар. Его называли Старым, в отличие от Нового, который находился так далеко, что все на нем было другое: и куры, и люди, и арбузы, и цены. И все, разумеется, хуже.

Взбираясь на крышу трехэтажного дома, я видел море и далекие страны, скрытые дымкой. Опускаясь на землю базара, я видел все, что за морем было скрыто дымкой.

Сначала шли деревянные, латанные кусками ржавой жести, столы. Днем они синели и серебрились скумбрией, покрывались тысячами вулканических сопок — шипами пудовой камбалы и, точно ожерельями дикарей, унизывались бесчисленными вязками бычков с крупными, как у головастиков, головами. А к вечеру опустевшие столы искрились мелкой чешуей, которая угасала и стыла вместе с солнцем.

За последней корзиной камбалы начинался книжный ряд. Здесь столов не было. На булыжной площади базара распластались дырявые попоны, рваные паруса и куски обыкновенной кухонной клеенки. На них покоились книги, тысячи книг, затрепанных, промасленных, с дряхлой бахромой на ребрах переплетов, тисненных золотом.

Продавцы книг — не продавцы рыбы. Они не суетились, не зазывали, не заискивали перед крупным покупателем и не поносили скромного. Среди них были настоящие молчальники; разговаривая с покупателем, они только пожимали плечами и кивали головой. Да еще временами пристально и как будто удивленно разглядывали его. У всех этих молчальников были густоголубые, почти синие глаза.

Денег, крупнее пятака красной меди, в моих карманах не водилось. Я видел, как люди перебирали десятки книг, часами листали их и разглядывали, как барышник добрую лошадь. И, наконец, покупали пустячную книжонку за три гривенника. А то и вовсе ничего не покупали. Но я понимал: у них есть деньги, они могут заплатить — им незачем торопиться и озираться.

Прежде чем приблизиться к книгам вплотную, я останавливался поодаль, изучая настроение книгопродавца. Не знаю, чем я руководствовался, но мои наблюдения почти всегда были безошибочны.

Больше всего меня поражали толстые, в тысячу страниц, книги с цветными картинками. Пробуя такую книгу на вес и ощупывая ее, я по-прежнему сомневался в реальности ее. Мне почему-то становилось весело. Я улыбался и, глядя на других людей, не мог понять их спокойствия. Книги я листал осторожно и, прежде чем коснуться страницы, тщательно вытирал ослюненный палец полой куртки. Молчальник, наблюдая за мной, одобрительно кивал головой и улыбался. А однажды он даже заговорил со мной:

— Карош малчик. Любиш книга. Карош малчик.

Мне нравилось, что он произносит слова не так, как другие люди. И те, что глядели на меня с картинок — в чалме и шароварах; в шляпах с плюмажами; всадники, закованные в панцирь; голые, курчавые, с кольцами в ноздрях люди — тоже говорили не так, как другие. Я отчетливо слышал их голоса, но не мог разобрать ни слова. А ночью, в постели, они уходили от меня, уступая место крикливым торговкам Старого базара:

— Ай риба! Ай риба!

— Куры, кому куры, кому куры?

— Помидоры, помидорки, помидорчики!

И едва утихал этот хоровод, веселый глумливый голос лихо заводил песню:

Не любите, девки, море,

А любите моряков.

Море принесет вам горе,

А моряк — любовь.

Гулкие шаги полуночников, удаляясь, замирали в ночной тиши, и мне казалось, что эти звуки уводят человека за собой в другой мир, где царит безмолвие.

Мир был бесконечен и многолик. Повторимость представлялась мне важнейшим его свойством. Это был вывод, сделанный мною самостоятельно. Изредка я делился со взрослыми своими наблюдениями: мир повторяется внутри каждого человека — в каждом из нас такой же город, только поменьше, такой же Старый базар, крикливые торговки и молчальники с синими глазами.

Отец смеялся, весело переглядывался с матерью и, целуя меня в лоб, ласково говорил:

— Дурачок мой.

Мне очень не нравился этот смех. Было в нем что-то обидное, я утрачивал непомутненную ясность и твердость веры, и мне хотелось побыстрее вернуться в мир, где нет сомнений. В сутолоке и шуме дня мир, заключенный во мне, безмолвствовал, зато ночью он давал себя знать звуками в груди, неожиданными подергиваниями ног, урчаньем в животе и стремительным полетом в пропасть. Мне было тревожно, но я улыбался, потому что все опять становилось на свое место.

Да, мир, многоликий и беспредельный, повторяется в каждом из нас, бесконечно уменьшаясь в размерах.

Синяя мгла раннего утра, в прохладе которой рождался новый день юга, лениво, скрипела колесами крестьянской арбы, прорывалась внезапным гоготом растревоженных гусей и пронзительным визгом поросенка. Город еще спал, а деревня, всю ночь проведшая в пути, тревожила его утренний сон.

Этот скрип немазаных колес, и гогот, и визг, и густое тоскливое мычанье волов переносили меня в другие, давние времена, о которых я знал только то, что они были. Я видел людей в остроконечных шапках, видел, как они набрасывают ярмо на шею волу, седлают лошадей и секут хворостиной упрямую козу. Я видел их детей, копошащихся в пыли степных дорог, и женщин, собирающих неведомо для чего конский навоз. Кто были эти люди? Может быть, скифы в степях Тавриды, может, орды грозного предводителя гуннов Атти- лы, а может, те, кого наука уложила в два простых слова— раннее средневековье. Мне становилось холодно, я прятал голову под тяжелое, пахнущее потом ватное одеяло, и голоса, возраст которых исчисляется столетиями, умолкали. <…>