21.04.23 12:04

Вальтер Беньямин — дитя эпохи Модерн (Modernity). Философ родился и прожил большую часть своей жизни в период наибольшего рассвета Модерна, был свидетелем его зрелых форм, которые так или иначе повлияли и на творчество Беньямина. Это было время, а точнее эпоха, когда люди в последний раз за свои последние две тысячи лет поверили, что возможны такие качественные изменения в социуме и в самой жизни, которые приведут в ближайщем будущем все человечество в состояние «земного рая» или всеобщего блаженства. Вера в собственные силы, вера в научно-технический прогресс, раскрепощение человеческого духа от религиозного, сословного, патриархального диктата порождали новые надежды. Отсюда появление в Европе новых идеологических течений или идеологий, которые обещали именно то, о чем выше мы упоминали: рай на земле. Марксизм в списке таких идеологий, что зародились на срезе конца ХІХ века – начала века ХХ. Отсюда, вероятно, тяга Вальтера Беньямина к теории Маркса и Энгельса, отсюда его симпатии к русской кровавой революции, отсюда его мысли о новой жизни в пролетарском государстве. Отсюда его и разочарование от увиденного в Московии и усталость от марксистской теории перед смертью. Огромная надежда на «светлое будущее» и, одновременно, катастрофическое разочарование в диктате идеологий, в способности любой из них дать человеку или человечествую реальные условия для человеческого существования, которые на практике привели к двум мировым войнам и лагерям смерти от Эльбы и до Чукотки — это тоже маркеры прекрасной эпохи Модерн. Между этими двумя полюсами Надеждой и Разочарованием и уместилась жизнь Вальтера Беньямина.

Я впервые познакомися с Беньямином на закате перестройки (Боже, в другое время, в другую эпоху, в другой стране!!!), когда был опубликованы фрагменты его работа про ауру в элитном журнале «Искусство кино».

Данный текст возник в результате нового знакомства с корпусом текстов (переводов) немецкого философа, которые были изданы различными издательствами начиная с 1996 года ХХ века и по начало 20-х годов ХХІ века. Структура возникала абсолютно спонтанно (как возникают новые дома, деревья, фонари, кафе во время прогулке по незнакомой улице), в результате прочтения/чтения появлялись пункты, повороты, перекрестки, которые предлагали новые смысли и новые ходы для прогулок фланера-читателя.

Память

Время, как особая категория жизни, не просто или не только, как категория философская, богословская, начало которой как минимум можно проследить со времен Августина, но и как бытовая, социальная, персональная категория актуализируется во времена «зрелого» модерна, т.е., на рубеже ХІХ и ХХ веков. Время, как нечто близкое, интимное, но при этом неосязаемое, неуловимое, и даже, репрессивное по отношению к персоне, не могло оставить равнодушним никого из европейских интеллектуалов, среди которых можно отметить и Вальтера Беньямина.

«Каждое утро, просыпаясь, мы располагаем лишь несколькими, в большинстве случаев слабыми и не связанными между собой обрывками того ковра прожитого бытия, которое было выткано в нас в ходе забывания», написал Вальтер Беньямин в своем эссе, посвященном Полю Валери. Вот для того, чтобы в этой ткани воспоминаний было больше узлов, чтобы она была плотнее люди продолжают вести свои дневники. Жизнь наша непрерывна от первого вздоха и до последнего, а память дискретна. И Беньямин правильно использует глагол "забывания". Наша жизнь — это процесс забывания нашего прошлого.

А в «Бодлере» он фиксирует следующее: «Чистая память — memoire pure — теория Бергсона становится у него (у Пруста – Я.В.) memoire involontaire — непроизвольной памятью. Пруст тут же противопоставляет эту непроизвольную память памяти произвольной, находящейся в распоряжении интеллекта. <…> Пока вкус мадленок (сорт печенья), к которому он потом не раз возвращается, не перенес его однажды под вечер в прежние времена, Пруст был ограничен тем, что могла ему предоставить память, послушная призыву внимания» [1]. А в эссе « К портрету Пруста» Беньямин пишет: «Известно, что Пруст описал в своем произведении жизнь не такой, какой она была на самом деле, а такой, какой ее вспоминает тот, кто ее пережил» [2]. Следующее важно: «..пережитое событие само по себе является конечным, заключено по меньшей мере в сфере пережитого, а вспоминаемое событие по своей сути бесконечно, потому что является только ключом ко всему, что произошло до него, и ко всему, что происходило после» [3].

Итак, здесь мы фиксируем несколько уровней памяти. Произвольное воспоминание, которое делает воспоминание «конечным», т.е. неспособным вернуть вспоминаюшего назад в прошлое или воссоздать прошлое в настоящем, сделать прошлое бесконечно длительным настоящим. Такими способностями обладает непроизвольная память, которая находясь вне границ влияния разума лишает, воспоминание его временных характеристик. Отныне такое воспоминание обостряет внутреннее зрение, приближая человека к самому себе внутреннему: «…внутри человека с исходом жизни приходит в движение некая череда картин, состоящая из всплывающих в памяти видений и образов, среди которых он, сам того не постигая, встречает самого себя…» [4]

А в другой раз, в пору своего холодного пребывания в снежно-лаптевой Москве и испивая до дна свою сложную любовь к Асе Лацис, он, попав в Третьяковку, сокрушается, что забыл дома карандаш. Нечем записать пришедшие мысли после просмотра картин Щедрина. Это пейзажи, один из них вид на Капри, который ассоциируется у Беньямина с Асей или с любовью к ней, или с теми чувствами, которые владели им тогда? Механическая память, она связана с механикой тела: необходимо произвести телом определенные движения для привязки конкретного впечатления к физическому носителю – дневнику. Знакомая ситуация. Однажды я так стоял в музее западноевропейского искусства им. Пушкина и искал в рюкзаке забытые дома блокнот и ручку. От того посещения остались смутные воспоминания и тоска по возникшим мыслям, но не зафиксированным на бумаге. И этот голод утолить невозможно, он будет со мной до конца моих дней. Это механическая память, которая подверженна помехам времени и чтобы не забыть каких-то впечатлений от увиденного ему/нам и необходимо записать, зафиксировать не «вкус мадленок», а лишь «рецепт» их изготовления. Мука, противень, печь, с раскаленной чугунной плитой, но не мадленки…

Детство

Беньямин в своём эссе о Прусте вспоминает о 80-ти страницах, на которых француз подробно описывает определенный сорт печенье, который он любил кушать в детстве, окуная его в чай или в молоко. Я вспомнил о своем печенье. Когда мы с отцом возвращались из бани (у нас своей не было, а у соседа была, с паром!), то перед сном, отец в железной кружке с изображением утенка, который играет на трубе, нагревал мне молока. Печка газовая стояла в углу у окна и на раскаленные до красна железные плиты отец ставил кружку с молоком. Нагревшись, молоко покрывалось густой и пористой пенкой. Пенку на молоке я люблю до сих пор. (Знаю, знаю, вот вам, например, пенка, противна). Потом дело доходило и до печенья. Оно было произведено в одной из дружественных для нас стран, где победил социализм, с помощью советских танков. Круглые, как солнечный диск с двумя вкусами: кофейным и сливочным, печенье пересыпалось отцом из большой синей коробки на небольшее блюдечко. Я брал попеременно разные вкусы и макая их в молоко, разглядывал веселого трубадура-утенка. Отец в это время включал телевизор и смотрел или программу «Время», или фильмы про басмачей (точно помню звуки: ржание коней, выстрелы из обрезов, лязг сабель). Тепло от печки снаружи и тепло молока изнутри делали свои дело и я медленно погружался в объятия вечности, не думая о том, проснусь ли я завтра. Не существовало тогда для меня ни вчера, ни завтра, только вечное настоящее, только вечное modernity. Потом отец, заметив мое сонное поклевывание носом, переносил меня на старый дедовский диван, набитый еще соломой. И я засыпал. Через несколько лет на этом диване умрёт мой дед-железнодорожник. От него останется темно синее пальто с бронзовым пуговицами и пара фотографий. Но это уже иная история. А история печенек закончена.

Вернемся к Вальтеру. «…с Лютцовской набережной доносился колокольчик чьих-то саней, загоравшиеся один за другим газовые фонари, словно вехи, отмечали путь фонарщика, который даже этим благословенным вечером бродил по улицам, взвалив на плечо свой шест. В эти минуты город был притихший и неподвижный — неповоротливый, тяжеленный куль, ведь в нем помещались и я сам, и мое счастье» [5]. Точное описание детского счастья, замкнутого в самом себе. Разгоряченная печка снаружи и теплое молоко внутри, а ты как прослойка между мирами или внутри вакуумного шарика, прочно охраняющего ребенка от штормов врослой жизни. Там было уютно, спокойно, тихо и счастливо. И времени не существовало.

Библиотека

«Я распаковываю свою библиотеку. Да, я еще не разместил ее на полках, и ее пока не окружает тихая скука порядка. Я еще не могу прогуливаться вдоль ее рядов и принимать книжный парад в присутствии дружески настроенных слушателей. Вам этого не стоит опасаться. Я прошу вас вместе со мной мысленно перенестись в беспорядок вскрытых ящиков, почуять воздух, наполненный древесной пылью, ступить на пол, покрытый разодранной бумагой, оказаться перед громоздящимися стопами томов, после двухлетней тьмы вновь увидевших дневной свет, — я прошу вас об этом, чтобы вместо элегического настроения в вас проснулось нетерпеливое любопытство, которое этот процесс пробуждает в настоящем коллекционере» [6]. Не знаю, как вы, но я четко вижу себя у своих книжных полок белого цвета, они расположеные в разных местах, даже по разным сторонам линии фронта, в разных временных пластах, на разных уровнях относительно уровня моря. Я расскладываю свои книги, смахивая с них бархатную пыль. Это я, а не он, Вальтер, сейчас стою посреди своей библиотеки и дышу всеми силами своего ума, предвкушая радость новых встреч.

С некоторых пор я полюбил полочки белого цвета и уже дважды делал такие для своих бибилотек. В первый раз, в Донецке в 2013 году, а во второй раз, в Киеве в 2021. Уже два раза мне пришлось их оставить. И книги и белые полочки…

«Вы уже слышали о людях, которые заболевали, потеряв свои книги, или о тех, кто ради приобретения книг шел на преступление?» [7]

«Тишина книги, манившей все дальше и дальше! Содержание было вовсе не так важно. Ибо ты читал ее еще в те времена, когда сам выдумывал для себя истории на ночь» [8].

Мне часто снится один навязчивый сон. Я куда-то еду, а точнее, уезжаю. У меня несколько сумок, чемодан, рюкзак, которые я могу взять с собой. А в комнате, на мебели, на полках лежат сиротливо книги. Я обливаюсь холодным потом, мне очень страшно. Я не могу определиться, какие книги мне брать, а какие оставить. Я хватаю ближащие томики, а остальные смотрять на меня с таким укором… Нет, они начинают кричать и плакать, я бросаюсь к ним и в итоге совсем запутываюсь… Вскакиваю с кровати, потный и с ледяным страхом где-то в районе живота.

Пространство

"Прежде не существовало дома или комнаты, в которой когда-то кто-то не умирал" [9].Это замечание делает Беньямин в своем эссе «Рассказчик», посвященным Лескову. А я подумал, что я еще застал в нашем дворе смерти пожилых. Это были настоящие встречи со смертью, которая приходила за своим, за тем, что уже принадлежало ей по праву. Тогда родственники не увозили стариков в больницы или санатории. Старики уходили в другой мир, находясь в своих комнатах, на своих кроватях. И верно замечание Беньямина о том, что жена могла умирать в своей комнатке, а муж у себя в спальне и таким образом каждую комнату посещала великая Разрушительница наслаждений и Разлучительница собраний. Я же похоронил своих родителей в разных городах, и умерли они в разных домах.

А однажды в наш двор Разручительница пришла не за стариками, а за моим ровесником. У мальчика было плохое сердце. Его сестра вышла замуж за летчика. Папа был водителем, а мама домохозяйкой. Больше всего убивалась сестра, она плакала все дни, пока длился трехдневый ритуал прощания, а рядом с ней был ее муж в строгой темно-синей форме летчика, который мог летать по небу, но всегда был вынужден возвращаться на землю. С неба дома кажутся маленькими, а пространства на земле большими и не ограниченными. Только людей с высоты полета современных самолетов увидеть невозможно. А на стенах висели восточные ковры и фотографии. Фотографии на коврах. Мальчик с любимой игрушкой, сестра с фатой, приникнувшая тихо на грудь своего летчика-мужа и его напряженная улыбка.

«Они (парижане – Я.В.) уже не чувствуют себя в нем как дома. Они начинают осознавать бесчеловечный характер мегаполиса» [10], — пишет в эссе «Париж, столица мира» Беньямин. Отчуждение горожан, живущих в мегаполась современная характерная черта. Даже если этот городской монстр, твой дом и ты в нем родился, все одно, город настолько велик, так быстро застраивается и заселяется пришлым элементом, что местные отчуждаются от своего родного города. В лучшем случае они могут знать/чувствовать по особенному свой район, свою улицу, свой двор и угол дома, но объять и принять в себя весь город, практически невозможно. То же относится и к отдельным социальным, возрастным, профессиональным группам населения. Молодежь может хорошо знать какое-нибудь модное место для тусовок, офис-менеджеру знаком бизнес-центр, туристам центр с архитектурным наследством и, таким образом, образ мегаполиса отчуждается от его жителей, ускользает, превращаясь в лоскутное одеяло или неполноценную мозаику с огромными локусами-пропусками или лакунами на ментальной карте города.

Путешествие

Короткая статья «Детективный роман в дорогу» написана Беньямином явно ради гонорара, но при этом, как всегда он излагает выношенные и актуальные для себя мысли.

"Мало кто, путешествуя по железной дороге, берет с собой книги из домашней библиотеки, большинство покупают то, что случайно попалось на глаза в последнюю минуту. Люди не доверяют воздействию припасенных загодя томов, и правильно поступают" [11].

Эти книги, как бедные или деревенские родственники тех фолиантов, которые покупались в городских книжных магазинах. Но дело не в месте покупки, а в принципе. Дорожная книга покупается случайно, спонтанно, она часто не высокого полиграфического качества и при рождении на ней стоит клеймо незаконорожденной. Ее появление на свет случайно и жизнь ее не продолжительна. Кроме развлечения во время короткого путешествия, она может служить скатертью, оберточной бумагой и даже туалетным папирусом.

Могу предположить, что у Беньямина во время его крайнего путешествия к океану кроме своих рукописей наверняка завалялась такая книжонка, которая оказалась своидетельницей его конца.

Во время чтения "Центрального парка", пытаюсь представить себя испанским полицейским, который в 1940 году в маленькой пиренейской деревушке входит в дом, где покончил с собой, загнанный самим собой в угол Вальтер Беньямин. Для усатого полицейского, которому тесен его мундир и жмет правый сапог неизвестен труп, принадлежащий известному литератору. Возможно до этого в комнату с трупом входили поочередно: курица, кошка, потом старуха-крестьянка в черном, ее сын сорока лет, ювелир-берлинец, пытающийся бежать от войны в Америку, кузнец, которого и послали в полицейский участок, после того, как был обнаружен труп. Полицейский исследует место исхода, осматривает вещи Вальтера, берет в руки ту самую книжонку, несколько раз бьет ее мягкими боками по своей ладони… А потом, эту книгу своровывает крестьянский сын. Для чего? Он и сам не знает, для чего?

Убегая в иные миры, в поисках иного, мы совершаем материальный акт. Оставаясь с собой и в себе, мы способны постичь и познать гораздо больше.

Московия

Известно, что Вальтер приезжал в Москву по двум причинам. Первая: его тайная любовь к Асе и попытка возродить и дать шанс новым отношениям. Вторая: его склонность к марксистской идеологии и надежда на новое коммунистическое государство. Однако, надежда или надежды не оправдались в обоих случаях. С Асей Лацис ничего не склеилось, а знакомство изнутри с московско-коммунистической империей привело к осознанию, что и этот союз невозможен. Взгляд Беньямина на Москву, в частности, напоминает экспрессионистский взгляд его соотечествеников-кинематографистов. Взгляд, словно, через темные фильтры проникает вглубь вещей, являя смотрящему скрытую суть.

«Источники света на московских улицах. Это: снег, отражающий освещение так сильно, что почти все улицы светлы, сильные карбидные лампы торговых палаток и фары автомобилей, выбрасывающие сноп света на сотни метров вперед по улицам. В других метрополиях эти фары запрещены: здесь же трудно представить себе что-либо более вызывающее, чем это нахальное выделение тех немногих машин, что находятся в распоряжении нескольких нэпманов (конечно же и представителей власти) для преодоления всеобщих трудностей передвижения.» [12]

В этом описании московского света есть что-то инфернальное, зловещее и экспрессионистское , как в фильмах немецких режиссеров соответствующего периода.

«Мне кажется, что такого количества часовщиков, как в Москве, нет ни в одном городе. Это тем более странно, что люди здесь не слишком ценят время.» [13]

После времени Беньямин фиксирует пространство московских улиц. Это своего рода утопический город русского евразийца. Интересно, а существуют ли не русские евразийцы? Город евразийца — это центр улуса, это юрты, похожие на войлочные рожки вверх тормашкой, разбросанные волей случая в степи, на пересечение двух-трех торговых путей. Здесь нет вертикальной иерархии каменных городов европейцев, здесь таинственный хаос, растягивающий время по пространству степи и связывающий человека по рукам и ногам горизонтальными линиями поддержки и, одновременно, ограничения. Здесь вроде бы доступно небо, только задери голову и смотри, но… Но смотреть в небо получается только, после того, как человек выходит из трактира и пьяным валится под забор. Человек лежит на спине смотрит в небо, поет похабное (каждый евразиец немного Есенин), а прохожие жалеют его. И эти жалобные песни или плачи восходят в небо, чтобы служить мерой хороших и плохих поступков.

«У этих улиц есть одна странность: в них прячется русская деревня. Если пройти в одну из подворотен — часто у них есть кованые ворота, но я ни разу еще не видел, чтобы они были закрыты, — то оказываешься на околице обширного поселка, раскинувшегося часто так широко и привольно, словно место в этом городе не стоит ничего. Так приближаешься к поместью или деревне. Почва неровная, дети катаются на санках, роют лопатками снег, сарайчики для дров, инвентаря или угля заполняют углы, кругом деревья, примитивные деревянные крылечка или пристройки придают дворовой части домов, которые с фасада выглядят очень городскими, внешность русского крестьянского дома.» [14]

«Еда была хороша, снова водка на травах, закуска, два блюда и мороженое. Публика была самого худшего толка. Мало художников — любого рода — но зато много нэповской буржуазии. Примечательно, насколько эта новая буржуазия не находит ни малейших симпатий даже у иностранных представителей — если судить по словам генерального консула,которые в этом случае показались мне честными. Вся убогая натура этого класса проявила себя в последовавших танцах, которые были похожи на малопривлекательные провинциальные танцульки. Танцевали очень плохо.» [15]

То, что не удалось сделать нэпманам в 20-е, советским кооператорам и цеховикам, с позволения КГБ удалось воплотить в жизнь в конце 80-х, все того же, ХХ века. Вкусы, ценности и мировоззрение советского подпольного миллионера, родственные блатному миру, создали свою иерархию ценностей, создали свою культуру, создали свою страну. И приход к власти новых чекистов, во главе с мальчиком из подворотни оставался вопросом времени.

«По пути к Гнедину и обратно я проходил мимо здания ЧК. Перед ним постоянно расхаживает часовой с примкнутым штыком.» [16]

А если бы не большевики, то этот деревенский малый или парень со слободских окраин сторожил бы таким же образом отделение царской охранки под скупым солнцем у сторожевой будки . Для "глубинного народца" это все одно и то же.

Берег левый, берег правый

«Тогда, вскоре после войны, когда сюрреалисты, решившие, что присутствие националистических элементов на празднике одного из чтимых ими поэтов оскорбительно, разразились криками «Да здравствует Германия!», они не вышли за рамки скандала, а буржуазия, как известно, столь же невосприимчива к скандалам, сколь чувствительна к любого рода действиям» [17].

Левые, настолько левые, что готовы породниться в своих практиках с правыми, главное в пику буржуазии. А потом бегут от правых в газовые камеры и на туманные расстрелы; а потом чтят своих героев, сложивших головы в борьбе, но не меняют своих практик.

Беньямин пытается противопоставить левого интеллигента и буржуа ему современного и мечтает о сближении западного «левака» с пролетарским, т.е. русским художником. Однако, Беньямину еще не известно, что пролетарская идеология не выдержав проверки временем превратится в такую же диктатуру, как фашизм и нацизм. И вновь единственным спасением для демократии окажется казуальный мир буржуа, добропорядочного гражданина. С сохранием уважения к базовым буржуазным принципам: частной собственности, свободной прессе и свободному слову, свободе вероисповедания.

«Ибо вне зависимости оттого, победит ли буржуазия в борьбе или будет разбита, она все равно обречена из-за внутренних противоречий, которые по мере своего развития становятся для нее смертельными. Вопрос только в том, умрет ли она сама по себе или при помощи пролетариата» [18]. Все-таки левые либералы сильно заблуждались и виной тому кризис либеральной демократии 30-х годов ХХ века. А может они просто начитались сталинских произведений. А ведь Булгаков предупреждал о вреде советской прессы.

Чернь или пролетариат

На мой взгляд, Беньямину трудно было определиться с важными категориями эпохи. Например, пролетариат. Что это и кто его представляет? Чернь, рабочие, ветераны, инвалиды, и прочие бродяги современных городов, современных Беньямину, кто это? Рабочие? Чернь? С другой стороны: фланеры, старьевщики, поэты, нищие… Кто они? Имеют ли они потенциальную прописку в будущем государстве пролетариата?

Кем, например, является герой романа Дёблинга «Берлин Александрплац» Франц Биберкопф [19]? С самого начала Франц не вписывается в новый мир, в мир, который убежал далеко вперед, пока Франц сидел в тюрьме. И получается, что тюрьма для него ассоцируется с прежнем миром, где время не столько быстротечно и жестоко. Модерн разорванный Первой мировой войной на «до» и «после», разрывал жизни современиков на два этапа и трудно было человеку адаптироваться к новым реалиям. Тоже самое можно сказать и о сыне героя повести Ф. Верфеля «Смерть мещанина» господина Фиала [20]. Его сын, которого тоже звали Францем, безработный, наверняка он что-то умеет делать, но само время пока не определилось, что ему нужно от людей. Разорванное время, разошедшаяся спайка времен и поколений — стигмы эпохи, уместившейся между двумя Мировыми войнами.

Вот, например, в этом куске, о ком пишет Вальтер Беньямин?

«Чернь одержима бешеной ненавистью к духовной жизни, гарантию уничтожения которой она обрела в подсчете тел. Стоит им только чуть позволить, они встают плечом к плечу и маршируют навстречу ураганному огню, в универсальный магазин. Никто из них не видит дальше спины впереди идущего, и каждый горд, что тем самым являет собой пример для следующего. Мужчины на фронте поднаторели в этом за прошедшие столетия, но парад нищеты, сам порядок очереди изобрели женщины» [21].

«Толпа - это вуаль, через которую привычная городская среда подмигивает фланеру как фантасмагория» [22].

Удивительная характеристика массы. Через сто лет и раньше эта толпа у тех же немецких экспрессионистов будет трактоваться, как сеть, опасная для индивида, затягивающая его в себя и растворяющяя человека без остатка.

Массе противостоит другая категория, которая совсем недавно отделилась от массы. Они вчерашние подмастерья, мастера, владельцы мелкого бизнеса, лавочники, потом, журналисты, адвокаты, люди, творческих профессий… Одним словом, фланеры.

Фланер

«Фланер — праздношатающаяся личность, в этом его протест против разделения труда, обращающего людей в специалистов. Точно так же протестует он и против их деловитости. <…> осужденному. Толпа не только новейшее прибежище отверженных; она и новейший наркотик бесприютных. Фланер бесприютен в толпе. Тем самым он разделяет судьбу товара. Эту особенность он не сознает.» [23]

Еще недавно эта категория находилась в одной социальной категории, что и чернь. Дальше европейская масса разделяется на два «класса», на пролетариат и на мещан или фланеров. Оба представителя, еще не имеют полноценных прав, многие зависят от своих «гарантов» или «патронов», но уже скоро аристократы превратятся не столько в заказчиков и потребителей продукта пролетариата и фланеров, сколько в должников, однако, исключительно, должников фланеров. Новейшие технические и научные изобретения, станки, железная дорога, сила пара, электричество, новые формы бизнеса и торговли, переместили во главу пирамиды вчерашнего городского бродягу. Не всех, конечно, однако у предприимчивых, харизматичных буржуа появилась лазейка на верхушку жизненных радостей.

«Герой — подлинный субъект modernite. Это значит: чтобы жить современностью, требуется героический склад.» [24]

Поясню, герой — это не тот, кто с мечом ради прекрасной дамы против мельниц; не тот, кто ради сохранения своего города, готов жизнь свою положить.. Нет. Модерновый герой — это тот, кто продумывает новую вакцину, новые формы бизнеса, новые станки, научается продавать полотна современных ему художников по стоимости имений аристократов. Модерн требовал героев-одиночек или они, герои, требовали себе нового времени, новых отношений, они породили modernity.

«Это взгляд фланера, чей образ жизни еще окружает будущее безотрадное существование жителя мегаполиса примиряющим ореолом. Фланер стоит еще на пороге, пороге и мегаполиса, и класса буржуазии» [25].

Вот это, то состояние «накануне», тот момент в истории, когда житель города еще не оторвался от романтического, патриархального, даже, средневекового созерцания. Будущее пока меньше пугало, чем прошлое.

«Не было у берлинцев иной, более высокой школы любви, кроме этой аллеи, проходившей мимо песчаных площадок с зебрами и антилопами гну, мимо вольеров с обрубками деревьев и со скалами, на которых гнездились стервятники и кондоры, мимо зловонных клеток с волками и водоемов, где выводили птенцов пеликаны и цапли. Крики и рев зверей вторгались в гром литавр и барабанов. Таким был воздух над аллеей, где взгляд мальчишки впервые пытался нахально увязаться за какой-то шедшей мимо женщиной, тогда как сам он с жаром рассказывал что-то приятелю. И до того усердно было его старание не выдать себя ни голосом, ни взглядом, что сам он толком и не разглядел ту прохожую» [26].

Беньямин фиксирует свободное время, которое появились у фланера, горожанина в эпоху модерна и связанные со свободным временем новые желания, новые формы завоевания любви. Не в результате чужого желания, обычаев или сговора родителей, общины, цеха, а собственного желания. Ощущая тесноту европейских пространств и городских улиц, горожанин стремится за пределы известного, к авантюрным приключениям ради любви и испытания собственных возможностей. Он хочет произвести на свою избраницу впечатление, не своим именем или аристократической приставкой к древней, родовой фамилии, не достоинствами и богатством своих предков, а личными способностями, личной физической силой или смекалкой. Он готов рисковать жизнью ради любви, а потом ради своих убеждений, а потом ради испытания самого себя.

Чем, например, отличается упоминавшийся нами господин Фиала из повести Франца Вёрфеля «Смерть мещанина» и известный писатель Густав фон Ашенбах из повести Томаса Манна «Смерть в Венеции»? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно определиться с тем, что у них общее. Два важных фактора. Во-первых, несмотря на приставку «фон» и свою профессиональную известность Густав фон Ашенбах давно существовал как мещанин. Ео слава, его писательская деятельность, его привычки, его терзания по поводу творчества и его тщетная борьба со временем — все это маркеры мировоззрения эпохи Модерна. Они присущи и господину Фиала «служащему Окружного Финансового Управления» в Вене, обладавшему до войны большой квартирой, обставленной красивой мебелью, отдыхавшего на курортах, как и фон Ашенбах. Во-вторых, они были близки по возрасту, оба, скорей всего родились в 60-е годы ХІХ века. Неверно, определять мещанина, как потребителя или потребителей, они прежде всего производители тех благ, которые возникли в упомянутую эпоху. Отдых на курортах; туристические походы и пикники; занятие спортом или творчеством, по выбору; частные практики и предоставление услуг; походы в синематограф и на всемирные выставки, входившие в моду и т.д. Они производили подобные услуги и с помощью рынка и денег, эквивалентами натурального обмена прошлого обменивались своими услугами, товарами, качествами. Каждый из них знал, что таково положение вещей, возникшее чуть ли не с конца XVIII века, а может быть и раньше. Три поколения жили таким образом. И вдруг… Терзаемый внутреними кризисами и собственным возрастом Густав фон Ашенбах умирает от предчувствия приближающегося разрыва времен, от неспособности вписаться в новое время, обрести любовь новых мальчиков, таких как Тадзио. Ибо удел этих мальчиков послужить удобрением на мировой бойне. А господину Фиала, трудолюбивому служащему финансового управления «повезло» больше. Он пережил Первую мировую, чтобы застать, как медленно и верно будут разлагаться надежды, молодость и мечты поколения его сына. Вот и вся разница между двумя героями двух повестей. Один скончался тихо на пляже в Венеции накануне конца, а второй, сдох в бедной больнице, дожив до собственной нищеты и нищеты своего сына (того самого Тадзио).

Дети фланеров

«Те, что сначала скрывались под маской добровольцев Первой мировой войны, а затем стали наемниками войны в послевоенное время, в действительности являются верными участниками фашистской классовой борьбы, а то, что авторы сборника называют нацией, есть опирающийся на это сословие класс господ, неподотчетный никому, и меньше всего самому себе, — вознесшийся на головокружительную высоту, принявший облик сфинкса — производителя товаров и намеревающийся в скором времени стать их единственным потребителем» [27].

В приведенной выше цитате я прослеживаю заочную полемику между мировоззрением Беньямира и мировоззрением Эрнста Юнгера. Первый сторонник мира, пацифист, в худшем случае, марксист. Второй, аристократ по духу, несмотря на происхождение, милитарист, сторонник «Konservative Revolution», противопоставлявший себя, как марксистам, так и западному либерализму, способному зарабатывать деньги и комфорт, но утратившему воинственный дух, вкус приключения и крови. Но оба были противниками фланерства или мещанства. И оба мечтали об уничтожение мещан или фланеров. Эрнст в мясорубке войны, а Вальтер в процессе идеологической перековки и переустройстве мира.

Другими словами, оба были представителями буржуазии, оба были детьми мещан и оба восстали против своих основ, против собственного базиса, если использовать терминологию Карла Маркса.

Техника

«Взаимоотношения людей в больших городах (...) отличаются ярко выраженным перевесом активности зрения над активностью слуха. Основной причиной этого является общественный транспорт. До появления омнибусов, железной дороги, трамваев в девятнадцатом столетии люди не оказывались в ситуации, когда они достаточно долгое время, измеряемое минутами и даже часами, вынуждены смотреть друг на друга, не обмениваясь словами». [28]

Техника меняющая не только быт и физическую жизнь. Она изменила социальные отношения, подход человека к собственной жизни, как ежедневной, так и продолжительной, меняя мировоззрение, меняя понимание веры и т.д.

«Леон Доде, сын Альфонса Доде, сам известный писатель, лидер роялистской партии Франции, напечатал однажды в своей газете «Аксьон франсез» репортаж «Salon de l'Automobile» [Автомобильный Салон], сформулировав в нем — хотя, возможно, и не теми же самыми словами — суждение «L'automobile c'est la guerre» [Автомобиль — это война]. В основе этого неожиданного утверждения лежала мысль о возрастании роли техники, темпов производства, новых источников энергии и т. д., которые не находят в нашей частной жизни полноценного, адекватного применения и тем не менее настойчиво пытаются отвоевать себе право на существование» [29].

«То ли аппараты так устроены, то ли память — могу сказать лишь одно: уже ставшие отголосками прошлого шорохи, которые сопровождали первые телефонные разговоры, звучали не так, как нынче» [30].

Нам, сравнивающим результаты прогресса, а точнее механизмы и устройства, казалось, что это новое свойство горожанина 20 века. Например, сравнивать маленький телевизор с линзой перед экраном и большими цветными телевизорами из моего детства. А оказывается, что для таких сравнений модерну не нужны были большие отрезки времени. Об этом пишет Беньямин. Разве мы можем уловить разницу между первыми телефонными аппаратами с вертушкой на боку и дисковыми телефонами? Они для нас почти из одной эпохи, сжимающейся для нас из нескольких десятилетий в короткий отрезок времени, который мы скромно именуем — Прошлым.

«Немногие, пользующиеся телефонным аппаратом, знают, какие разрушения производил он в семейном быту, когда только-только появился на свет. Звон, которым он нарушал тишину между двумя и четырьмя часами дня, если школьному товарищу хотелось со мной поговорить, раздавался словно сигнал тревоги, он возвещал об опасности, нависшей не только над послеобеденным отдыхом моих родителей, но и над всей эпохой, лелеявшей их сон» [31].

Вот как Беньямин передает смену эпох, с помощью телефонного звонка, который разрезает жизнь его родителей на "до" и "после".

В «Берлинском детстве» в самом начале Беньямин упоминает Пауля Крюгера, президента Трансвааля, далекой, таинственной, вольнолюбивой страны, затерявшейся где-то на самом юге африканского континента. «Говорили тогда, что он «провел войну» [32]. И в этой реплике, где речь идет об англо-бурских войнах, слышится еще отголосок войн начала 19 века. Войн наполеоновской эпохи, когда в бой ходили каре, строем, под барабанную дробь и проигрывали или выигрывали войны с помощью одной, главной битвы. Однако в этот отголосок уже вплетены и новые нотки, поскольку эти войны на рубеже 19-20 веков уже использовали новые технологии в военном деле. Т.е. здесь, как часто бывает у Беньямина, о чем, собственно, весь его «Берлинский дневник», мы фикисируем переход из одного состояния в другой, из классической эпохи в век модерна. Это попытка протащить старые знания и технику в новый мир.

Кино

«Немое кино было очень короткой передышкой... Заставив человеческий язык отказаться от самой привычной своей сферы употребления, кино тем самым позвоило ему достичь колоссальной концентрации по части выразительности. Никто не прибег к этой возможности лучше, чем Чаплин; и никто не смог даже повторить его, ибо никто не почувствовал самоотчуждение человека в наше время до такой степени глубоко, чтобы понять, что немое кино, к которому ты еще сам можешь сочинять титры, — это как бы отсрочка. Этой отсрочкой воспользовался и Кафка, прозу которого и в самом деле можно назвать последними титрами немого кино, — недаром он и из жизни ушел в одном с ним время.» [33]

Книжный червь, человек, для которого слова являлись «альфой и омегой» всей его жизни, по сути в этом отрывке протестует против Слова.

«…кино как нигде более реакция отдельного человека - сумма этих реакций составляет массовую реакцию публики - оказывается с самого начала обусловленной непосредственно предстоящим перepacтaниeм в массовую реакцию» [34].

Здесь Беньямин, словно сговорившись с Зигфридом Кракауэром вторит его основнополагающим принципам, подчеркивающим, что кино способно запечатлеть массовые психозы обшества. А что касается «реакции отдельного человека», то сейчас обстоятельства поменялись или находятся в процессе больших перемен. Коллективный опыт восприятия в кино становится исключением . И только после индивидуального просмотра индивидуальные впечатления превращаются в массовые реакции.

«…природа, открывающаяся камере - другая, чем та, что открывается глазу» [35]. Это базовое различие между двумя видениями, не точками, а видениями.

«Кино — форма искусства, соответствующая возросшей угрозе жизни, с которой приходится сталкиваться живущим в наши дни людям. Потребность в шоковом воздействии — адаптационная реакция человека на подстерегающие его опасности. Кино отвечает глубинному изменению апперцепционных механизмов — изменениям, которые в масштабе частной жизни ощущает каждый прохожий в толпе большого города, а в масштабе историческом — каждый гражданин современного государства» [36].

Стихи, как топографическая карта города

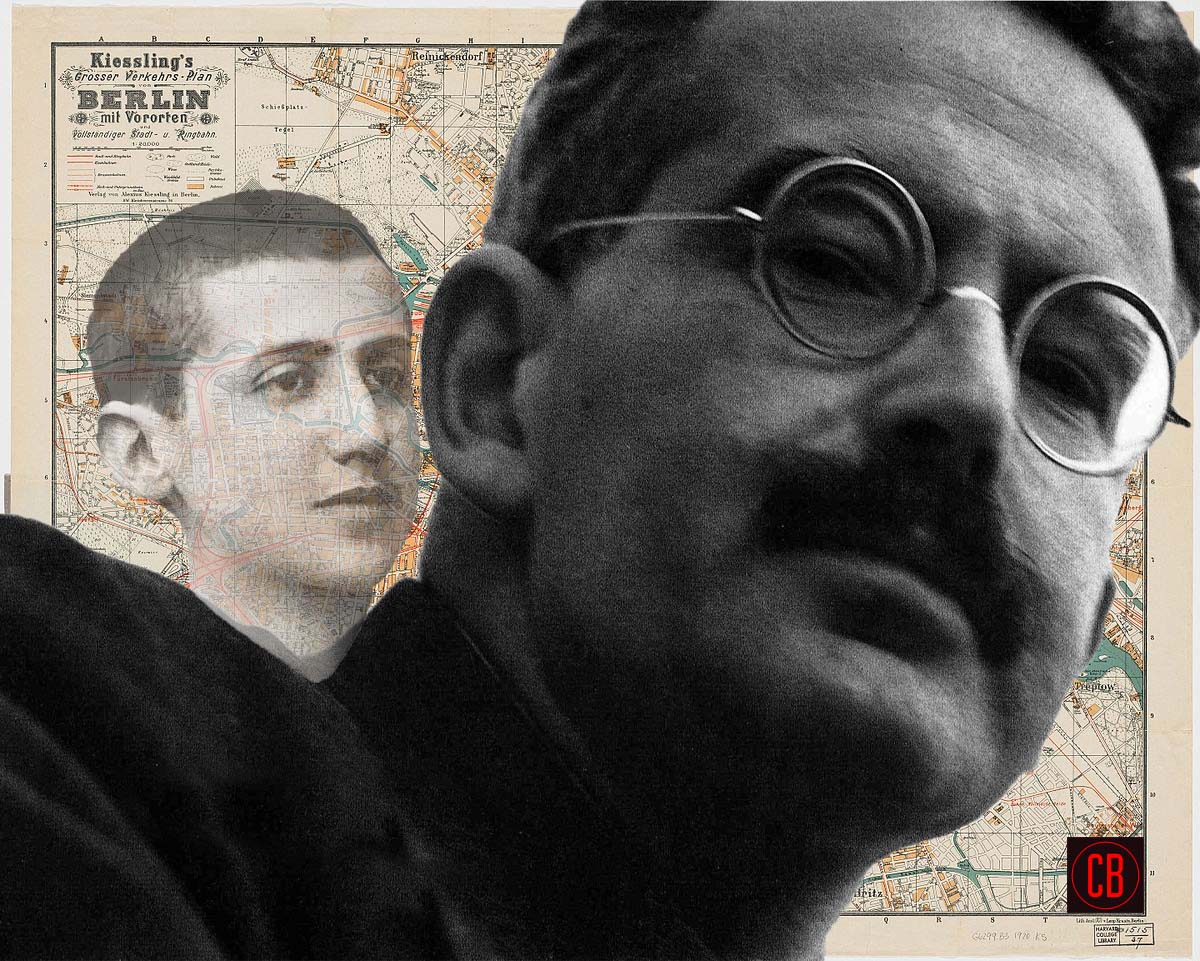

«Скрываясь за масками, поэт в Бодлере хранил свое инкогнито. Насколько вызывающим могло быть его поведение, настолько осмотрителен он был в своем творчестве. Инкогнито — закон его поэзии. Строй его стихов напоминает план большого города, по которому можно передвигаться незамеченным, скрываясь среди жилых домов, в подворотнях и дворах» [37].

Иногда Вальтер Беньямин поражает не просто глубиной своего интеллектуального анализа, но и метафорами настоящего художника. Представляю себе строфу, наложенную на карту города. Строчки — улицы, отдельные дома — углы или перекрестки, конец строчки — повороты и вся эта система не для того, чтобы прошвырнуться болтуном по воздуху, проболтаться, но, чтобы остаться незамеченным фланером, хроникером и летописцем модерна, города и новой цивилизации.

Современные цифровые технологии позволяют осуществить то, что во времена Вальтера можно было только преставить. На цифровых городских картах вместо названий улиц и переулков можно наложить строки из стихов со всеми знаками препинания. Строчка за строчкой, строфа за строфой, сохраняя линии и очертания улиц, проспектов можно совместить «план большого города» с поезией и конкретными стихами.

Опыт

«Опыт и взаправду — дело традиции как в коллективной, так и в частной жизни. Он формируется не столько из отдельных событий, строго зафиксированных воспоминанием, сколько из массы данных, часто неосознаваемых, скапливающихся в памяти» [38].

Тропы: фланер, механические действия, жизненный опыт. Действия прохожего, фланера — это не просто творческий акт, это еще и работа. Умственная и физическая работа. Это жизненный опыт, накапливаемый фланером, который обогащает его внутренний мир и который, к сожалению, как весь жизненный опыт невозможно передать другому по наследству. У каждого свой, индивидуальный опыт.

А вот опыт, который невозможно «пережить», изжить из себя, из своей жизни: «Разве мы не заметили, что, когда закончилась война, люди пришли с фронта онемевшими? Вернулись, став не богаче, а беднее опытом, доступным пересказу? Поток книг о войне, хлынувший на нас через десять лет, содержал в себе все что угодно, но только не опыт, передаваемый из уст в уста. И ничего странного в этом не было. Ведь никогда прежде никакой опыт не представал столь явной ложью, как опыт стратегов в условиях окопной войны, экономический опыт в условиях инфляции, телесный опыт в сражениях с применением тяжелой военной техники, нравственный опыт в поступках сильных мира сего. Поколение людей, добиравшихся в школу на конке, вдруг оказалось под открытым небом на просторах полностью изменившегося ландшафта, где прежними остались одни только облака, а под ними — в силовом поле разрушительных потоков и взрывов — ничтожное и хрупкое человеческое тело» [39].

Труд

«Труд, который имеет при этом в виду Ален, является трудом высококвалифицированным (таким, который, как и умственный, может сохранять определенные черты ремесленного труда); совсем не таков труд большинства фабричных рабочих, и менее всего — рабочих необученных. Правда, в этой второй разновидности труда отсутствует элемент авантюры, фата моргана, влекущая игрока. Зато чего в ней вполне достаточно, так это тщетности, опустошенности, невозможности достичь завершения, что и отличает деятельность большинства наемных рабочих в промышленности. Их манера движения, вызванная автоматизированным трудовым процессом, проявляется и в игре, которая не обходится без быстрого движения руки, делающей ставку или берущей карту. Толчку, рывку в движении машины в азартной игре соответствует то, что называется coup [удар; бросок; ход]. Движение рабочего, дергающего за рукоятку машины, потому не связано с предыдущим, что представляет собой его точное повторение. Поскольку всякое движение работающего с машиной так же изолированно от предшествующего, как и каждый coup азартной игры от предыдущего, то и усилия наемного рабочего по-своему оказываются эквивалентными усилиям игрока. У обоих труд в равной степени лишен содержания» [40].

Если эти размышления о труде во второй половине ХІХ века переложить на повседневную жизнь человека начала ХХІ века, то можно сравнить движения промышленного человека с бессмысленной тратой жизненного времени наших современников. Нас освободили от механических движений, но система производства товаров и услуг не освободила человека от зависимости от труда и не придала ценности новому бытию.

Протоблогерство

Вальтер Беньямин был из первых профессиональных литераторов, который предсказал будущее блогерство, говоря о мутации книги, ее формы в форму листовки и пр. «Порядок жизни в данный момент куда больше подвержен власти фактов, а не убеждений. И причем таких фактов, которые почти никогда и нигде еще не становились основанием для убеждений. В этих обстоятельствах подлинная литературная деятельность не имеет права оставаться в пределах литературы — последнее, скорее, характерное проявление ее бесплодности. Значимая литературная работа может состояться лишь при постоянной смене письма и делания; надо совершенствовать неказистые формы, благодаря которым воздействие ее в деятельных сообществах гораздо сильнее, чем у претенциозного универсального жеста книги, — ее место в листовках, брошюрах, журнальных статьях и плакатах. Похоже, лишь этот точный язык и в самом деле соответствует моменту.» [41]

Счастье

«Быть счастливым — значит уметь без страха заглянуть в себя» [42]. Так и просится в книгу афоризмов карманного формата. К сожалению, мода на... книги, а не на афоризмы, прошла.

Любовь или особое видение

«Любящий привязывается не только к недостаткам возлюбленной, не только к женским причудам и слабостям, морщины на лице и родимые пятна, поношенная одежда и неуклюжая походка властвуют над ним гораздо дольше и вернее, чем любая красота. Об этом известно издавна. А почему? Если верно учение, гласящее, что ощущение обитает не в голове, что ощущения от окна, облака и дерева возникают не в мозгу, но скорее в той точке, где мы видим эти вещи, то и при взгляде на возлюбленную мы вне себя.» [43]

Возможно я ошибаюсь, но в этих словах Беньямин приближается к понятию обратной перспективы, как об этом помышлял в своей книге П. Флоренский. Это взгляд внутреннего человека на мир, сквозь призму своего внутреннего, нетронутого мира. И в подтверждение сказанного: «Мы рядом с любимой женщиной, беседуем с нею. Затем, спустя недели или месяцы, в разлуке с ней, вспоминаем, о чем тогда шла речь. И вот предмет разговора оказывается банальным, вульгарным, поверхностным, и мы понимаем: лишь она, та, что любовно склонилась над ним, отбрасывала на него тень, прикрывала его, чтобы в каждой складке, в каждом уголке, словно рельеф, жила мысль. Если же мы остаемся одни, как теперь, то в свете нашего познания она предстает плоской, и нет ей ни тени, ни утешения» [44]. Мы не тянем внутрь себя казуальный мир, банальные объекты его, а «лепим» светом внутреннего зрения другой мир, отделяем его от тьмы, высекаем его внутренним огнем.

Про отношения между людьми

«Все ближайшие человеческие отношения отмечены какой-то почти невыносимой, всепроникающей ясностью, с которой они едва ли способны долго сосуществовать. Ибо поскольку, с одной стороны, деньги самым неприглядным образом находятся в центре жизненных интересов, с другой стороны, именно деньги служат тем препятствием, перед которым оказываются бессильны почти все человеческие отношения, — постольку в сфере как природного, так и нравственного все больше недостает спонтанного доверия, спокойствия и здоровья.» [45]

Для Беньямина в приоритете, как для сочувствующего или сомневающегося марксиста, свойственно рассматривать, в том числе и человеческие отношения, сквозь нарратив марксистской науки. Он использует определенные термины: «деньги», «отношения», «товар». Если экстраполировать эти мысли на наше современное существование то можно сказать так: где воевал, сколько времени провел на фронте, ранен или нет, сколько наволонтерил в тылу?

«Куда-то подевалась непринужденность в общении. Если раньше вы без труда находили общий язык с собеседником, то теперь вы спрашиваете, сколько стоят его ботинки или зонтик.» [46]

И, например, смотрите на каком языке он говорит или пишет посты в социальных сетях. Если события последних лет и их инициаторы (серые кардиналы, темные генералы и пр.) и достигли каких-то конкретных результатов, так это точно можно наблюдать в области человеческой коммуникации. Все больше ненависти и нетерпимости, и каким бы они справедливыми ни были, они подтачивают человеческую основу — человечность.

Ярослав Васюткевич

[1] Беньямин, Вальтер. Шарль Бодлер // Маски времени. Эссе о культуре и литературе / Пер. с нем. и франц.; Сост., предисл. и примеч. А. Белобратова. — М. Симпозиум, — С.176

[2] Беньямин, Вальтер. К портрету Пруста // Маски времени. Эссе о культуре и литературе / Пер. с нем. и франц.; Сост., предисл. и примеч. А. Белобратова. — М. Симпозиум, — С.244

[3] Беньямин, Вальтер. К портрету Пруста… С.245

[4] Беньямин, Вальтер. Рассказчик // Маски времени. Эссе о культуре и литературе / Пер. с нем. и франц.; Сост., предисл. и примеч. А. Белобратова. — М. Симпозиум, — С.398

[5] Беньямин В. Берлинское детство на рубеже веков / Пер. Г.В. Снежинской; науч. ред. А.В. Белобратова. — М.: М.: ООО «Ад Маргинем Пресс». М., Екатеринбург: «Кабинетный ученый», 2012. — С.66

[6] Беньямин, Вальтер. Я распаковываю свою библиотеку // Маски времени. Эссе о культуре и литературе / Пер. с нем. и франц.; Сост., предисл. и примеч. А. Белобратова. — М. Симпозиум, — С.432

[7] Беньямин, Вальтер. Я распаковываю свою библиотеку // Маски времени. Эссе о культуре и литературе / Пер. с нем. и франц.; Сост., предисл. и примеч. А. Белобратова. — М. Симпозиум, — С.434

[8] Беньямин В. Улица с односторонним движением / Вальтер Беньямин. — М.: ООО ≪Ад Маргинем Пресс≫, 2012. — С. 57.

[9] Беньямин, Вальтер. Рассказчик… С.397

[10] Беньямин В. Париж, столица мира. // Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. — М.: Медиум, 1996. — С. 159.

[11] Беньямин, Вальтер. Детективный роман в дорогу // Маски времени. Эссе о культуре и литературе / Пер. с нем. и франц.; Сост., предисл. и примеч. А. Белобратова. — М. Симпозиум, — С.429

[12] Беньямин В. Московский дневник. — М.: ООО ≪Ад Маргинем Пресс≫, 1997. — С. 68.

[13] Там же, С. 70.

[14] Там же, С. 100.

[15] Там же, С. 135.

[16] Там же, С. 139.

[17] Беньямин, Вальтер. Сюрреализм // Маски времени. Эссе о культуре и литературе / Пер. с нем. и франц.; Сост., предисл. и примеч. А. Белобратова. — М. Симпозиум, — С.274

[18] Беньямин В. Улица с односторонним движением / Вальтер Беньямин. — М.: ООО ≪Ад Маргинем Пресс≫, 2012. — С. 71.

[19] Дёблинг А. Берлин Александрплац. История о Франце Биберкопфе. — М.: Ладомир: Наука, 2011.

[20] Вёрфель Ф. Смерть мещанина. — Л.: Изд. «Мысль», 1929.

[21] Беньямин В. Улица с односторонним движением / Вальтер Беньямин. — М.: ООО ≪Ад Маргинем Пресс≫, 2012. — С. 44.

[22] Беньямин В. Париж, столица мира. // Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. — М.: Медиум, 1996. — С. 154.

[23] Беньямин, Вальтер. Шарль Бодлер… — С.105

[24] Там же, С.166

[25] Беньямин В. Париж, столица мира… С. 154.

[26] Беньямин В. Берлинское детство на рубеже… С.95

[27] Беньямин, Вальтер. Теории немецкого фашизма // Маски времени. Эссе о культуре и литературе / Пер. с нем. и франц.; Сост., предисл. и примеч. А. Белобратова. — М. Симпозиум, — С.372

[28] Беньямин, Вальтер. Шарль Бодлер… С.83

[29] Беньямин, Вальтер. Теории немецкого фашизма… С.359

[30] Беньямин В. Берлинское детство на рубеже веков… С.21

[31] Тамже, С.22

[32] Тамже, С.17

[33] Беньямин В. Франц Кафка. — М.: ООО ≪Ад Маргинем Пресс≫, 2000. — С. 290

[34] Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. — М.: Медиум, 1996. — С. 49.

[35] Там же, С. 54.

[36] Там же, С. 54.

[37] Беньямин, Вальтер. Шарль Бодлер… С.167

[38] Там же, С.174

[39] Беньямин, Вальтер. Рассказчик… С.385

[40] Беньямин, Вальтер. Шарль Бодлер… С.207

[41] Беньямин В. Улица с односторонним движением / Вальтер Беньямин. — М.: ООО ≪Ад Маргинем Пресс≫, 2012. — С. 11-12.

[42] Там же, С. 56.

[43] Там же, С. 22.

[44] Там же, С. 64.

[45] Там же, С. 29.

[46] Там же, С. 32.