12.07.17 10:07

Этой статьей редакция начинает серию публикаций, посвященных мастеру советского пера Петру Павленко. Первая часть посвящена факту растворения человека творческого в идеологии времени, в его диктаторских требованиях, которые превращают свободную личность в функциональную, в данном случае, писательскую сервильную машину.

Им постоянно вменяли недостатки, такие как увлечение лирическими отступления, бессодержательным описанием природы, «остранению» привычных стилистических приемов, «локальной семантике», усложненных образах и пр., но они писали, пока можно было писать, пока существовали ЛЕФ, «Перевал», «Серапионовы братья» и, даже, РАПП и пр. группировки. Они конфликтовали между собой, боролись за души и умы читателей, за лояльность властей, но при всем при этом писатели из различных группировок были честны в своем творчестве, пока не пришел СП, союз писателей СССР.

Наш автор тоже начинал, как честный, революционный писатель, мечтавший посредством нового искусства, новой литературы, сделать новую страну образцом и показчиком для всех «прогрессивных» и шагающих левой, людей земного шара. Кто же тогда не мечтал создать новую реальность. Родился Петр Павленко в Петербурге, детство провел в Тифлисе, учился в Баку, работал в Стамбуле постпредом, воевал в красной армии. Это была эпохи больших взрывов и большого движения, «пролетарских темпов», которые не могли не отразиться на творческом восприятии будущего писателя. Начинал он как левый пролетарский писатель, но вместе с ужесточением политики в новом/старом государстве дрейфовал со всем искусством в сторону традиций, косности, то, что называлось в свое время «учебой у классиков». Первых очень ранних произведений Павленко нет в открытом доступе. Их он писал еще в 20-е, бурные и свободные, работая на Востоке, в Турции. За это его обвиняли позднее в психологизме, эгоизме, мелких темах и мелких героях, лирических описаниях природы. В шеститомнике, изданном после смерти Павленко в 1953-55 гг. ХХ века, который доступен сегодня, ранние произведения датируются концом 20-х гг. и практически не вошли в это издание. Кроме парочки рассказов и повесть «Пустыня» 1931 года, которая еще сохранила в себе левацкую смелость и свежесть автора.

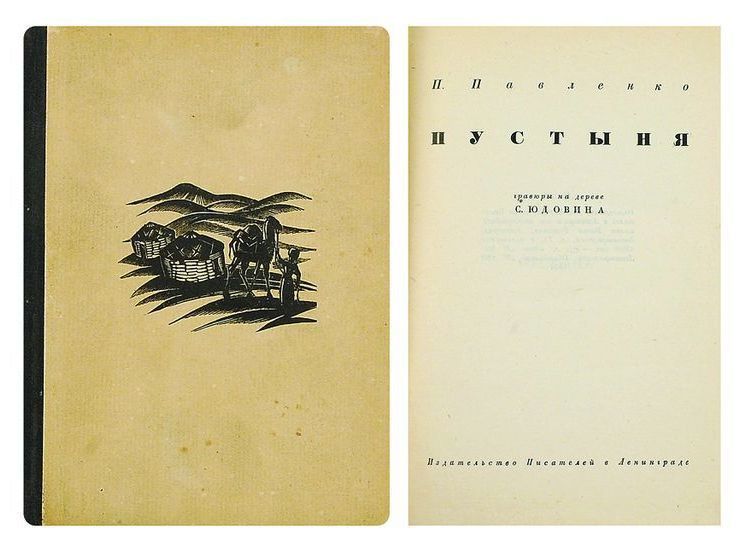

Первое издание повести «Пустыня» Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1931 / Источник: www.ru.bidspirit.com

Вот так эта повесть начинается:

«Аму-Дарья прорвала ночью свой левый берег у кишлака Моор и ринулась, ломая тугайские заросли, в пустыню. Инженеру Манасеину, партия которого, разбитая малярией, остановилась в кишлаке Ильджик, напротив Моора, позвонили о том сейчас же. Он еще не ложился, окинул книгу и выслушал телефонограмму с видом человека, принимающего свой приговор… Из-за реки, с левого ее берега, сквозь дикий шакалий вой поднимался растущий шум, напоминая далекую грозу… По дороге за садом бежали люди. Хрустя раздраженными челюстями, Манасеин вышел к берегу и оглядел реку. На отливающей от берега волне, всё норовя стать поперек течения, метались каики. Над Моором клубились неясные низкие тучи».

По жанру это драма, роад-муви, как сейчас бы сказали, по стилю это актуальная смесь нового письма, рождающегося в Европе после Первой мировой. Это Кафка, Джойса, Хемингуэй и пр. Фабула Павленко интересует постольку, поскольку в фокусе его внимание человек, причем проявляется он не через столкновение с другими характерами, а через внутренние изменения под воздействием времени. Именно времени, а не обстоятельств, событий и пр. ерунды горячего соцреализма.

Каждый персонаж «Пустыни» - это герой, который живет своей жизнью, пусть кто-то не соответствует «требованиям дня», но явной идеологической критики еще нет, антагонисты и протагонисты делятся лишь по принципу хороший—плохой герой, как в настоящем американском вестерне. Идеологическая оценка поступков или отсутствует или еще незначительна.

« — Аму пробилась в пустыню, — сказал ему Манасеин. — Нас посылают проследить за водой. Благодарю за доверие, сволочи!»

Так говорит в начале повести главный протагонист. По сути, это критика вышестоящих органов власти, эти слова адресованы тем начальникам из города, области, Москвы, которые лучше знают ситуацию на местах, так, во всяком случае, нас учили. И вдруг, не просто критика, а почти ругательство в адрес власти. Через несколько лет другие герои того же Павленко уже никогда не посмеют сказать такое. Для них приказы сверху будут уже священны. Из живых людей они превратятся в «уполномоченных Сталина».

«Проста, удивительно проста и этим-то, в сущности, и хороша жизнь», — думается Адорину.»

«И еще узнал Максимов, что в песках есть уважаемые мазары — могилы праведных людей, — и в тех долинах идет дождь чаще, чем по соседству, и что, если бы было больше праведников, было бы больше воды.»

И нет в этих отрывках, в этих мыслях персонажей «Пустыни» критики, скепсиса, комсомольского залихватского наскока. Уважительная констатация религиозного факта. В «Пустыне» еще не прервалась связь с «Перевалом». Еще язык, а главное направление мысли автора работает в сторону жизни, а не идеологии.

А теперь кусок из позднего письма маститого писателя, «Русская повесть» 1941 г.:

«Он, как и любой простой человек, плохо знал родную историю, он не мог бы толком назвать ни одного царя (В 41 году это важно! – Я.С.) или исторического деятеля и что именно и когда они совершили; он путал последовательность многих событий и мог приписать Кутузову то, что совершил Петр, но за всем тем он любил и понимал русское прошлое. Знал он, что Россия велика, сильна и богата, помнил ее великую славу, верил в ее людей, всегда выручали ее из беды великие подвижники и герои.»

Агитка теоретика Пролекульта А. Гастева / Источник: www.eot-su.livejournal.com

Вот Павленко, который уже не Павленко времени «Пустыни», это уже бонзо-писатель, со сталинскими премиальными в карманах. Через шесть лет после повести «Пустыня», в 1937 году, Павленко в одной из статей напишет следующее: «Я начал с ошибок и работал одно время плохо, неверно. Я начал свою литературную жизнь, путаясь в «Перевале». Мое счастье, что я быстро ушел оттуда, быстро порвал с этой группировкой, политическая характеристика которой нам известна».

Показательная порка, самобичевание, прилюдное псевдопокаяние, ради сохранения жизни. И это, наверное, не вина автора, а его трагедия. Там, где нет свободы, там, где любое слово, не то чтобы против, а просто свободное слово, воспринимается, как посягательство на самый «демократичный» строй, не каждый человек, художник готов отстаивать свое право на свободу ценой собственной жизни, ценой собственного не камуфляжного творчества. Посмотрите на дату написания сего документа – 1937 год. Там, где нет реальности, где она заменена на мрамор столицы, глянец метростанций, колючую проволоку лагерей, автор невольно выбирает то, что по силам его духу.

Если ранние рассказы и повесть «Пустыня» написаны искренним языком, то поздние работы написаны языком человека, искренне переживающим за свою шкуру. Писатель стиля стенгазеты.

«Еще немцы были у Витебска, а он закопал в лесах продовольствие на добрых полгода вооружения на две сотни людей, угнал в лес колхозное стадо в сорок коров да с десяток коней.» (Русская повесть, 1941).

Где он это все взял, главный герой повести, старый партизан? Без дальновидной политики партии тут не обошлось, и это в то время, когда сам т. Сталин пребывал в молчаливой фрустрации, подумывая о позорном перемирии с г. Гитлером. Да и вообще, после такого пассажа удивляешься, как это «фриц» за полгода дошел до Волги, откуда потом его гнали добрых три года до границ Восточной Пруссии.

«Перевал» воспитывал вялость, инертность в литературе, любовь к малой, своей, боже упаси, только не общей, а именно своей одиночной теме, теме оригинальной души», признавался писатель. А как же иначе? А «Пустыня», повесть, написанная уже после разрыва с «Перевалом», но там еще есть свобода выбора темы, языка изложения. «Пустыня» единственное произведение во всем шеститомном собрании, в котором видна душа, оригинальность, которое можно читать сегодня.

Еще вот такое блядство: «Я понимаю социалистический реализм как метод работы партийного деятеля в искусстве» (очерк «Вдохновляющая сила», 1948). «Я и молодым не умел сближаться ради минутного увлечения, для меня любовь событие, решающее жизнь, как вступление в партию…» (роман «Счастье», 1947). Ну зачем эта последнее слово, неужели без него и любовь не любовь и жизнь не жизнь?

В романе «На Востоке», 1936 год, есть эпизод, где чекист Шлегель признается, что в молодости тоже писал стихи: «Я хотел быть знаменитым поэтом, но однажды увидел молодого болвана, сюсюкающего о любви… У него были подлые поросячьи глаза, противные, грязны руки, и он явно хотел получать большие гонорары за свои безграмотные стихи. Ему снились лаковые туфли и шницель, а не лавровые венки. И тогда я подумал: я поэт? Я стану писать стихи о любви? О будущем? Я?.. Мне стало страшно. Какую душу надо иметь, чтобы рискнуть на этот подвиг? С тек пор я - чекист.»

Если в стране, где лаковые туфли и шницель являются базовыми потребностями даже поэтов, то это признак тления и разложения глубинных основ государства. Это приговор не поэтам, а стране, в которой не посчастливилось родиться людям. Этот эксперимент увенчается ленинградской блокадой, где люди оказались заложниками голых стен, холодных дворцов и глупой идеи города революции, который нельзя оставлять.

Знаменитый фильм С.Эйзенштейна Александр Невский, автором сценария которого был П.Павленко / Источник: www.arzamas.academy

Как сладко, маняще звучало это для мальчишек 30-х: папанинцы, челюскинцы, чекисты! А поэт – это слишком по старому стилю, по-декадентски. Но были и альтернативные чекисты-поэты, например «…слесарь Горин писал лозунги в клубе и эпитафии на могилах» («На Востоке», 1936). Это тоже своеобразный метод соцреализма, любимого всеми деятелями искусств советского режима. Поэт лозунгов и эпитафий – это квинтэссенция всего творчества Петра Павленко.

Есть такая фраза в романе «На Востоке»: «Я патриот и не спрашиваю, почему посылают на смерть меня, а не другого». Павленко мастер слова и стиля, находит такую тропинку по самому острому лезвию стиля, что вне зависимости от того, кто эту фразу произносит бывший белый офицер (так в романе) или красный офицер, партизан, ударник и пр. по списку, с таким смыслом она и звучит в сознание читателя.

Как только Павленко касается чего-то громоздкого, пафосного, будь то бой или война с японцами в романе «На Востоке» или с немцами в романе «Счастье» или в военных рассказах (в описании войны Павленко по меткому замечанию Александра Гольдштейна лучше всего получались сцены физического насилия, видимо автор, таким образом, находил выход из жизненной и творческой апории), будь то стройка или риторики праведного строительства советского государства под руководством мудрого т. Сталина возникает ощущение неправды, пустоты за написанным словом. Куда лучше получались частные описания лиц, пейзажей, интерьеров в которых жили герои разных произведений, потому что это было правдой. Пейзаж, лицо, окоп, кабинет или комната существовали на самом деле и, это видел или побывал в них сам автор, а вместе с ним и читатель.

К середине 30-х гг. в творчестве Павленко появляются враги. Если до начала 30-х речь шла о преодолении промышленной отсталости Союза, о стройках, каналах, о новой жизни через 5 лет, то теперь, к 33 году будущее сворачивается, настоящее поглощает собой все сферы, общество начинает готовиться к войне; актуальными стали внешние враги, это пока, правда, всего лишь, контрабандисты, как в рассказе «Муха» (1933). Но в смене своего авторского кругозора Павленко намечаются важные пути и пункты, по которым он пойдет уже через несколько лет. На самом деле за стройками и каналами стояла другая проблема, другие мысли, и мысли, и возможности, и близости новой жизни, той жизни, которой верили все левые художники после 17 года. Вместе с врагами, наконец, появляется имя т. Сталина. Теперь везде и всегда это имя и фигура во френче будет как маяк, как камень преткновения появляться в каждом произведении Павленко. Например, вот: «…в зубах его курилась трубочка, он спокойными движениями, неторопливо отпихивал шестом льдину…» Это в рассказе «Сила слова (1946), знакомый образ, причем на самом деле это не товарищ Джуга.

Военные рассказы Павленко, это не военные рассказы Платонова. Ракурс другой. Платонов писал для людей, а Павленко для газет. У Платонова люди, солдаты заключили союз со злом, чтобы извести зло. Хорошо это или плохо это уже другой вопрос, который не дает покоя и Платонову. Но у Павленко люди сражаются со злом во имя притворного добра. Поэтому они не живые, схематичные.

Лучше у него получались очерки, все-таки не зря сталиноносный бонзо-писатель носил звание комиссара по пропаганде и пробыл всю войну журналистом газеты «Звезды». Писал он в эренбурговском стиле, все враги дураки, мы массой задавим любого врага, и вообще непонятно, как при нашем уме, таланте и главное идейной подготовке немец прошагал аж до Волги-матушки. Читать это трудно, невозможно, тошнотворно. Но видимо такое, по мнению партийно-военного руководства, необходимо было читать раненным солдатам в госпиталях и в окопах.

Советские войска оккупируют Львов, сентябрь 1939 / Источник: www.zn.ua

Очерк «Канун» за 1939 год. Красная армия захватила западную Украину, Павленко уже во Львове.

«В Львове жизнь напряжена до крайности. За двадцать семь дней город пережил столько событий, что никакой репортаж не способен передать их настоящие темпы. Город пережил войну, бомбардировку, срамное бегство польского правительства, общегосударственный хаос, общее отчаяние и смятение, и, наконец, чувство освобождения города Красной Армией…. Цивилизация панской Польши была не хитрой штукой. Две-три «европейские» улицы в центре города — сотни смрадных средневековых переулков с домами, в которых страшно заглянуть. Элегантные книжные магазины на центральных площадях — и поразительная малограмотность средних слоев. Десяток дорогих магазинов с добротными товарами, которые существуют не для того, чтобы ими пользоваться, а для того, чтобы их сбыть с рук. Древний какой-нибудь университет, знаменитый со средних веков, с двумя-тремя профессорскими именами — и сотни невежественных, не подготовленных к жизни студентов.»

Похожее описание будет у Павленко лет через двадцать назад, когда он попадет в США. Видимо, у него выработалось особое лекало, которое он применял к врагу, к идейному врагу. И тогда все его тексты походили один на другой. Критика внешнего вида городов, критика среднего класса, думающего о наживе, критика средств буржуйской массовой информации и т.д.

«Львов не спит. Он, бодрствует, ждет утра. Через шесть часов он выйдет к избирательным урнам.» О том, как готовили такие референдумы в Прибалтике, в Украине мы теперь хорошо знаем. Тем более что совсем недавно на Донбассе происходило нечто подобное, в городах «освобожденных» от «фашистов» провели «народный» референдум, который почем-то приехали защищать с автоматами в руках российские автомойщики и любители исторических реконструкций.

Самой большой проблемой «Совка» было отсутствие легитимности той власти, которая совершила октябрьский переворот. Эта ложь и неправда слились с историей квазигосударства. Такая же ложь просачивалась и в искусство, и в литературу, обретая черты мифа, ложь твердо входила в сознание советского существа. Отсюда мифы о Матросовых, донбасских дивизиях, обороне Севастополя, Сталинграда и пр. Ложь создала государство, через мифы в искусстве обрела свои границы и окончательное очертание в обычной жизни советского существа, навсегда уродую его настоящее и будущее.

Лишь на исходе творчества и жизни пытается Павленко нащупать то, что было отвергнуто/утрачено в молодости. Например, в рассказе 1948 года «Ураган», но поздно. Отяжелевший, онемевший, омертвевший язык не поддается новизне, застревает в штампах.

Ян Синебас