24.11.25 03:11

Можно в самом начале узнать, что вас привело в кинематограф?

Я очень долго шел к кинематографу. По окончании школы я поступил в Политехнический институт, где проучился ровно один семестр. Я понял, что не хочу учить математику, физику, а хочу быть художником.

До этого я увлекался фотографией, фотографировал. С детства я обладал натурой поэтической. И бросил Политех — там были ещё некоторые причины, но они не главные. Загремел в советскую армию, которая отрезвила меня и все мои стремления к искусству. И я поступил в Вильнюсский университет на экономический факультет, где проучился несколько лет. Это было ещё советское время. Политико-экономические науки доконали меня до конца: история КПСС, политэкономия и пр. Было ощущение… как бы так выразиться… забыл уже русский язык… Я находился в унылом состоянии.

В это время я встретил друга, который работал на телевидении. Мы пересеклись с ним в одном из немногочисленных баров в городе Вильнюсе. Я пожаловался на свою учёбу, и он сказал, что есть место ассистента кинооператора в отделе «Телефильм», то есть там, где снимали документальные фильмы для телевидения. Тогда ещё практически всё снималось на плёнку, поэтому нужны были ассистенты. Так я попал на ТВ.

Я понял, что это меня очень притягивает. Я нашёл себя и поступил во ВГИК на заочное отделение. В тот момент у меня уже была первая семья. Думаю, что заочное отделение в те времена было настолько же сильным, как и очная форма во ВГИКе. Мы проводили в институте по три месяца в год: учились, сдавали экзамены, смотрели фильмы.

Кто у вас был мастером?

Николай Александрович Васильков, оператор игрового кино.

Я не помню такого?

Он был хорошим теоретиком и педагогом. Он что-то снял, но не сильно яркое.[i]

Бартас не очень высокого мнения о ВГИКе. А вы, как мне кажется, противоположного мнения. Вы не сильно расстроились, что учились там и не считаете это время потерянным?

Я научился очень многому. Как бы там ни было, уровень, по крайней мере, операторского факультета во ВГИКе был очень высоким. И думаю, что такой школы в то время не было во всём мире. И какие-то вещи я получил исключительно там и больше нигде.

Это касается профессиональных технических моментов. В первую очередь это касается работы с киноплёнкой. Велись большие исследования на операторском факультете этой области, поскольку советская киноплёнка была некачественной. И уделялось много внимания тому, чтобы получить качественное изображение из некачественной плёнки. Именно это дало мне очень многое.

1992 год. Я заканчивал ВГИК и собирался уезжать. На тогдашней улице Горького стояли длинные очереди, большие толпы людей, в которых продавалось почти всё: от мебели до антикварных книг, от одежды до бутылок с водкой.

Время было страшное. Я с большим удовольствием покинул Москву, вернулся домой и начал работать с Бартасом на фильме Коридор.

Назовите, пожалуйста, хронологические рамки вашей учёбы.

1986–1992 годы.

Понятно. Время Перестройки и конец Советского Союза.

Да, именно так.

Вы говорили, что время было тяжёлым. Могли бы вы сейчас очень коротко для себя и читателей охарактеризовать его? Что это было за время и как вы сейчас к нему относитесь?

Это было время, когда остались позади ежегодные похороны генсеков страны.[ii] Настала Перестройка, стало чуть-чуть свободнее. Кинопромышленность работала с той же интенсивностью, что и прежде.[iii] Работы было много, и она была очень престижной. Именно в таком состоянии дел я поступил во ВГИК, окончание которого давало тебе гарантированную работу. Если ты был хоть сколько-то талантливым, то ты должен был жить хорошо.

Когда я закончил учиться, кино вообще никакого не было. Через шесть лет то, о чём я говорил (престиж, работа), всё растворилось в каком-то тумане. Такая ситуация была не только в России, но и в Литве. Деньги для кино кончились.

Бартас находил финансирование в других странах — в Германии, во Франции.

Я помню это время всеобщей разрухи и деморализации общества. Рухнул не только кинопроизводственный процесс, но и прокат.

Что касается моего личного отношения… Как вам это объяснить? Рушилась система, в которой мы родились и выросли. Было очень странно. Были моменты, когда хотелось бросить эту профессию, потому что не было работы.

Бартас не снимал, и ты не снимаешь. И вообще никто не снимает! А необходимо кормить семью…

Однако это был такой период, когда можно было прожить за какие-то минимальные деньги. И общество было гомогенным, не подверженным социальным и экономическим расслоениям. Кто-то мог быстро разбогатеть, но своим поведением они не сильно отличались от остальных. Думали так же, как и до этого. Не было резкого изменения самого общества.

Экономическая составляющая жизни рушилась понемногу, для меня, по крайней мере, но иногда эти изменения подталкивали меня всё бросить и начать что-то другое. Были на слуху примеры — друзья, знакомые, которые затевали какие-то бизнесы.

Когда я ездил на поезде или летал на самолёте на учёбу во ВГИК, рядом со мной в купе или в аэросалоне сидели люди, которые везли товар мешками в Сибирь или ещё куда-то: одежду, джинсы, свитера. А назад они возвращались с полными мешками денег. Правда, кто-то не возвращался… Многих убивали. А я продолжал учиться. И они на меня смотрели очень странно.

С позиции сегодняшнего дня вы можете сказать, что тогда что-то открылось, какие-то возможности, не только экономические, но и для общества, для людей творческих? Удалось ли хоть что-то реализовать или всё вновь пошло не в ту сторону?

Вы имеете в виду мою личную историю или вообще?

Ваша личная жизнь вписывается в жизнь общества?

Да. В 1991 году случились всем известные события в Литве. Была попытка переворота в Литве.

Ввод войск.

Войска тут были и так, не надо было их вводить. Я снимал с Бартасом у здания парламента. Иногда до нас, оборонявших здание, доходили слухи, что уже едут на штурм танки. Я искал место, чтобы занять съёмочную позицию, хотя после службы в армии понимал, что если танки приедут, то остаться в живых, а тем более с камерой, шансы будут минимальны.

Можно сразу убежать и ничего не снять. А можно что-то снять и, скорее всего, погибнуть. Было страшно на самом деле.

А потом наступила эйфория. Я видел этих людей, сидевших у костров, помню их лица. Это было чудо. Таких ощущений я больше не испытывал. Когда ты в толпе, много людей окружает тебя, и ты чувствуешь себя духовно возвышенным вместе с ними. Красивые лица, красивые глаза, улыбки.

Далее началась другая жизнь. Кто-то что-то приватизировал благодаря своим связям или статусу (директор завода, председатель колхоза). Пришло разочарование. Сначала было ощущение, что наступила та самая свобода… Это так хорошо — единство, братство. Но что с ней, со свободой, делать? И единство быстро закончилось, когда начался делёж имущества.

Что касается творческой стороны жизни, то думаю, что тоже было очень печально. Может быть, что-то было в театре… Я не особо его люблю… Но в литературе или в кино, особенно в документальном, когда сама жизнь была перед глазами… таких фильмов я не припоминаю.

Я не зря задал этот вопрос о времени, мы чуть позже к нему вернёмся, когда будем говорить о фильмах Бартаса. А сейчас давайте перейдём к вашему знакомству и сотрудничеству. Как вы познакомились? Может быть, вы во ВГИКе уже пересекались?

Мы учились в одно время, может быть, Шарунас был на год старше на дневном отделении. В институте мы с ним не пересекались. Я встречался с его друзьями, которые тогда его хорошо знали: и Катерина Голубева, и Вячеслав Амирханян.

А с самим Бартасом мы познакомились, может быть, в 1989 году, когда режиссёр Аудрюс Стонис предложил снимать мне документальный фильм Земля незрячих.[iv] И мы его сняли на базе студии Kinema — первой независимой студии в Литве.

Основанная Шарунасом Бартасом.

Да. Он снимал свою картину Три дня. И там мы и познакомились. Мы пересекались, но он тогда был не особенно разговорчивым, да и я таким же. А потом мы встретились во время событий января 1991 года. Это был день 13 января 1991 года, вероятно.

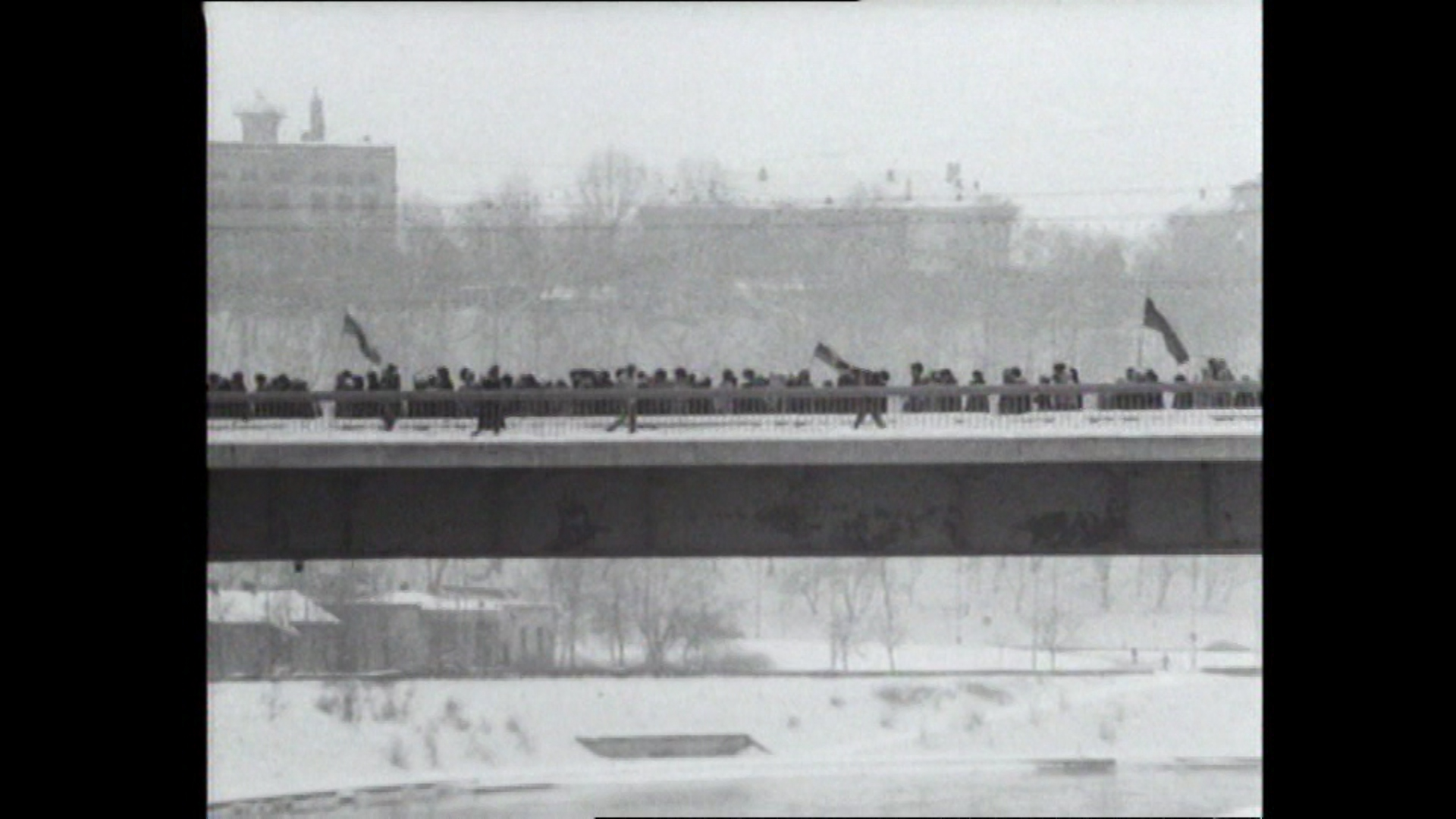

Я шёл на студию по мосту через реку недалеко от парламента и встретил его, идущего навстречу. «Надо это снимать», сказал Шарунас. Мы начали снимать.

Материал был чудесный. Думаю, что из него можно было бы сделать чудесное, абсолютно гениальное кино. К нам подключился оператор Владас Науджюс, который вернулся из Москвы.

Материал до сих пор где-то лежит на студии, а возможно, его уже нет. Я не знаю… Может, негативы пришли в негодность. Несколько кадров Бартас использовал в фильме Коридор.

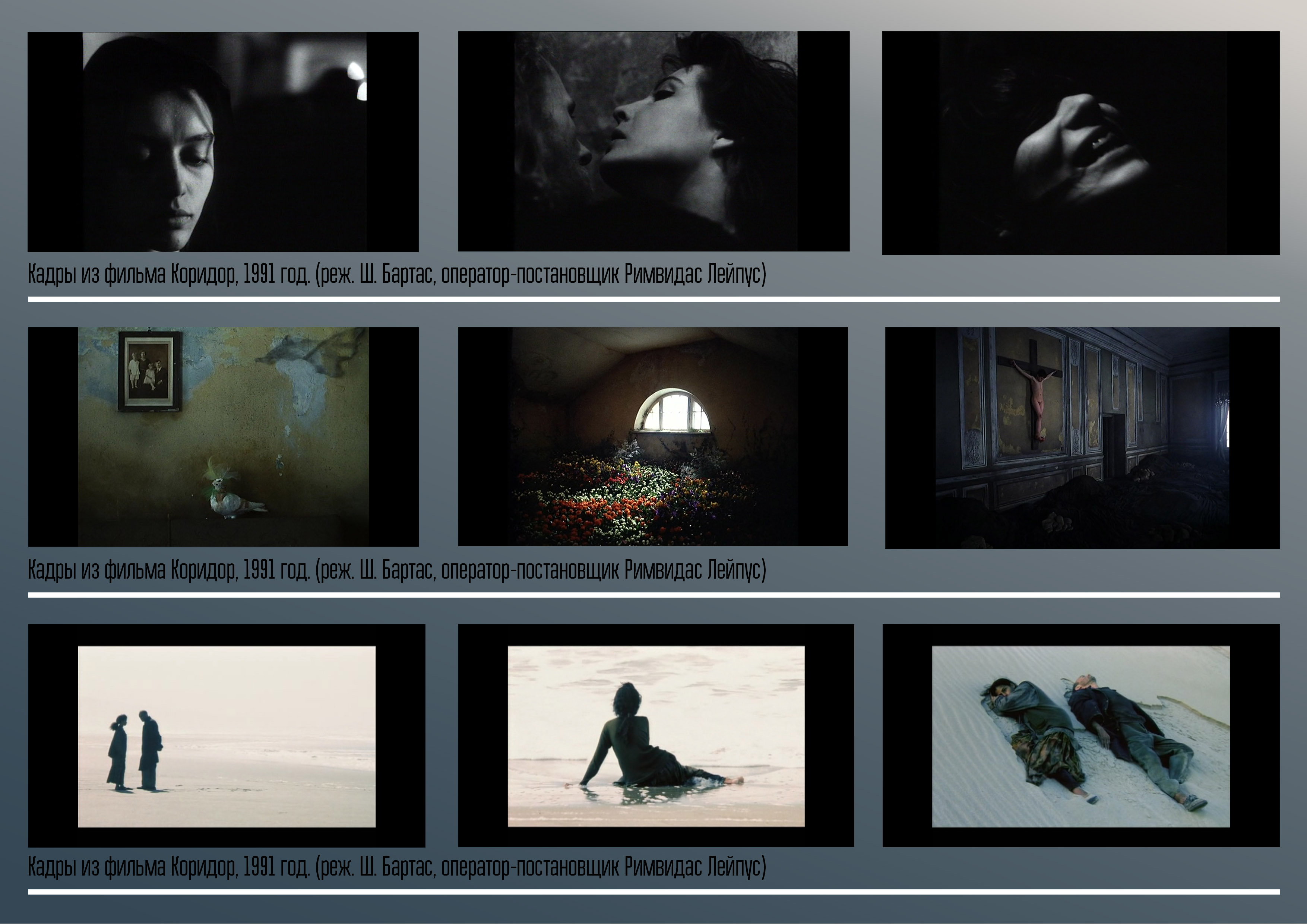

Кадр из фильма Коридор, 1991 год. (реж. Ш. Бартас, оператор-постановщик Римвидас Лейпус)

Когда люди по мосту с национальными флагами идут?

Да. Ещё когда они сидят у костров. Вот так мы познакомились. А потом он начал сниматься Коридор с Науджюсом. Но что-то у них не пошло, и тогда он меня пригласил. Мы продолжили работать над этой картиной.

С Бартасом вы сняли три фильма: Коридор, Дом и Свобода. Могли бы рассказать, с чего начиналась работа над каждым фильмом и отличаются ли они в творческом и стилистическом подходе для вас как для оператора-постановщика?

Сценария Коридора я никогда не видел. Я думаю, его никогда и не существовало. Или было что-то формальное.

Так как фильм был уже начат, я посмотрел то, что было снято, и попытался сохранить ту же стилистику. Бартас говорил мне о своём визуальном видении. Потом я посмотрел интерьеры — и всё было понятно.

Шарунас видел мои предыдущие работы. Например, фильм Земля незрячих, и он понял, что это очень похоже на то, что хочет он.

Думаю, что Бартас снимал следующим образом: он придумывал сцену, но никогда её не записывал на бумаге. Какие-то поправки, возможно, были для костюмеров или для гримёров, но для остальных это была просто сцена.

Например, вот актёр Някрошюс — и он на ходу придумывает её решение и ход мизансцены.

Эймунтас Някрошюс в фильме Коридор, 1991 год. (реж. Ш. Бартас, оператор-постановщик Римвидас Лейпус)

Бартас не фиксировал предварительно сцену на бумаге, а всё держал в голове?

Да. Он придумывал на ходу. Мы снимали что-то, он потом просматривал материал. Если ему не нравилось, например, не выходит что-то у актёров, мы вносили поправки и снова снимали. Чего-то, что камера не в состоянии снять, для него просто не существовало, поскольку Бартас прекрасно понимал свойства кинокамеры и то, что может изображение. Эта способность у него была стопроцентная. Может быть, он не всегда понимал, как этого можно достичь: профессиональные технические моменты, он всё же не был оператором, в конце концов. Но то, что может камера, он прекрасно знал.

Единственной его и главной просьбой было, чтобы всё было статично. Есть кадры с движением, но статика — главное требование. Если камера движется, это значит, что её движение оправдано либо движением героя, либо другим движением внутри самого кадра.

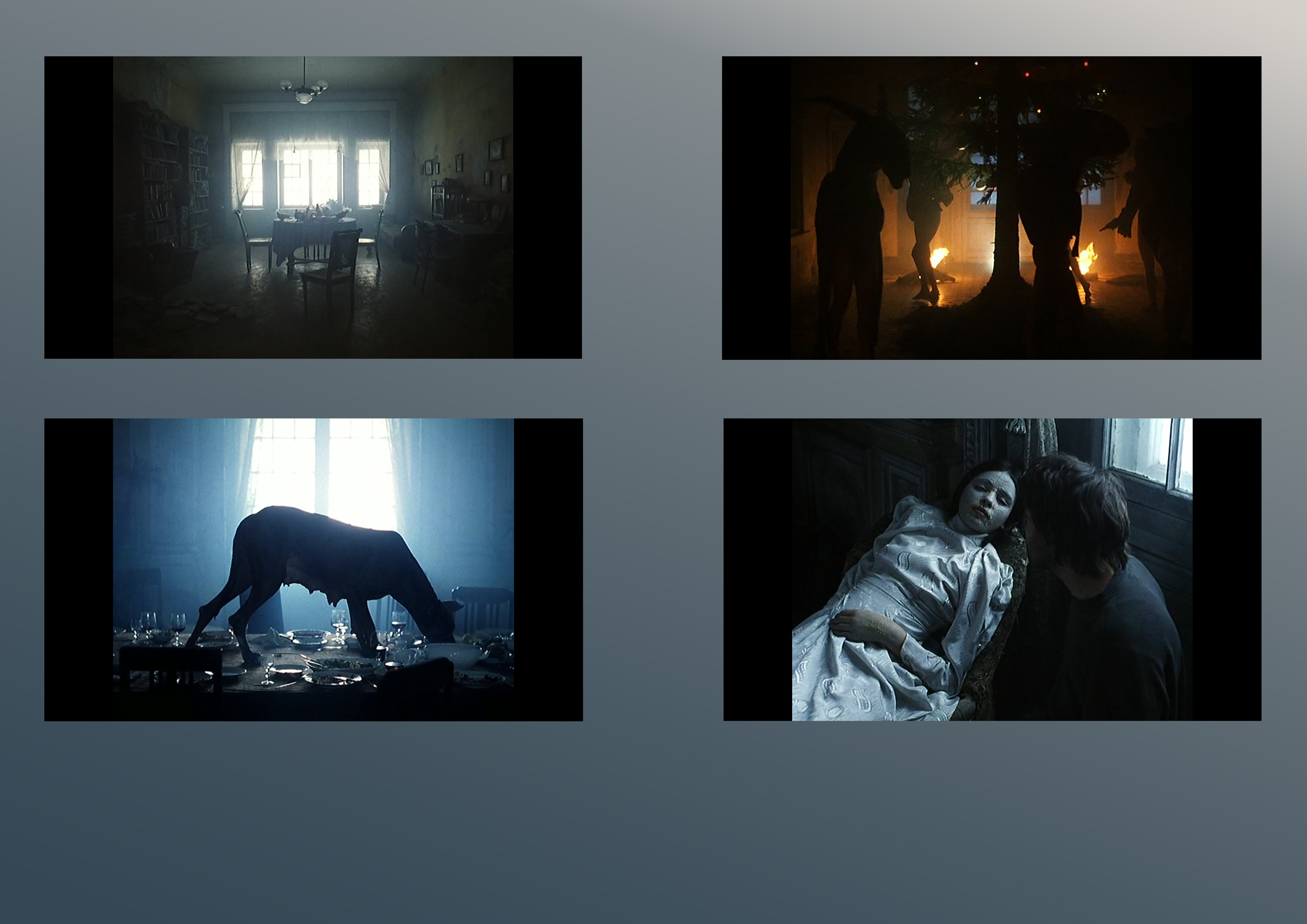

В других картинах было немного иначе. К фильму Дом мы очень долго готовились, и для него какие-то страницы были написаны. Может быть, одна страница, которую я один раз прочитал и… Что я понял? Какая-то атмосфера, старый дом, воспоминания, сны, какие-то люди. И это всё достаточно поэтическое. Не было чего-то конкретного, конкретных кадров.

И Бартас попросил меня и второго режиссёра Стасиса Мотиеюнаса проехаться по Литве и найти локацию (дом, дворец), чтобы она располагалась в пределах 100 км от Вильнюса. Мы месяц провели в поездках. В конце концов Мотиеюнас вспомнил, что неподалёку от Тракай есть старый дворец. Там он участвовал в съёмках ещё в 1950-е годы. Во дворце когда-то при Советах была дача кегебешников. У входа стояла скульптура Сталина. После 1953 года скульптуру затопили в одном из прудов парка Андрэ. Это был известный французский архитектор, который когда-то спроектировал парк.

Кадр из фильма Дом, 1997 год. (реж. Ш. Бартас, оператор-постановщик Римвидас Лейпус)

Этот комплекс называется усадьбой Ужутракис?

Да, да. Мы приехали, посмотрели и поняли, что это то, что надо. После кегебешников там была дача для трудящихся всего Советского Союза. Люди приезжали отдыхать, пили водку безбожно. Потом усадьба несколько лет стояла без отопления. Всё ветшало, осыпалось, гнило, и всё это идеально подходило для нашей картины. Эта находка была чудом.

Я потом сделал большую серию фотографий в этой усадьбе. Наверное, эти фото должны были сохраниться у Бартаса. Так мы нашли дом и начали снимать.

Завтрашний съёмочный день зависел от того, что мы сняли сегодня. Я сделал так, чтобы можно было снимать круглосуточно, и днём, и ночью с постоянным светом. На первом этаже вокруг стен мы возвели деревянные выгородки, отделив дневное естественное освещение от интерьера. Там мы поставили осветительные приборы. Внутри дом покрасили, отфактурили.

Получился настоящий павильон с искусственным светом.

Да, почти павильон.

В Доме появляются сложные движения камеры. Если в Коридоре мы этого не видим, а если появляется движение, оно оправдано движением актеров и их очень мало, то в фильме Дом их достаточно много. Это достаточно сложные мизансцены. Эти решения, как я понимаю, принимал сам Бартас. Вы же предпочитаете статику или движение?

Все зависит от драматургии фильма. Движение всегда привлекательно, оно притягивает внимание зрителя. Существуют фильмы, в которых камера двигается от того, что больше нечего показывать. И это уже хоть как-то интересно. Смотреть три или пять минут кадр… Он все равно надоедает, поскольку ничего не происходит. Поэтому движение камеры нужно использовать осторожно.

Возможно, можно было бы больше снимать ручной камерой. Я имею в виду ту же статику, но ручной камерой.

Кадры из фильма Дом, 1997 год. (реж. Ш. Бартас, оператор-постановщик Римвидас Лейпус)

Придавать кадру какое-то «дыхание»?

Да, чтобы было «дыхание». Это возможно больше совпадало с драматургией фильма.

А по свету, я думаю, что в фильме есть большое достижение по освещению. Сделать это было очень сложно. Возможно этого не видно на экране… Дело в том, что фильм Дом необходимо смотреть только на большом экране с пленочной копией! Там есть такие вещи, которые очень хорошо работают по свету. Я до сих пор горжусь этим фильмом. И многие люди нашли меня для творческого сотрудничества именно по этому фильму.

Но до сих пор не было известно сохранилась ли нормальная копия? А недавно мне позвонил один товарищ, он иногда бывает на студии Kinema. Он нашел позитивную копию в хорошем состоянии и мы запланировали реставрацию и отцифровку пленки.

Негативная копия не сохранилась?

Я не знаю, где она? Куда она делась? Может быть, она во Франции у продюсера?

Вы имеет ввиду продюсера Паоло Бранко?

Или у него, или в проявочной лаборатории.

Кадры из фильма Дом, 1997 год. (реж. Ш. Бартас, оператор-постановщик Римвидас Лейпус)

Что касается освещения в Доме, я помню, что это настоящее пиршество по свету. Кадры контрового освещения с собакой. Понятно, что была проведена огромная работа вами.

Вы ограничивались временными рамками? Смена у вас длилась стандартные 8, 10 или 12 часов?

Мы просто снимали и жили там. Нас ограничивали по времени только актеры. У них были свои графики и контракты. Что касается нас, то мы всегда работали по 12 часов. Но были смены с большим количеством массовки и движений, например, вокруг стола, и ее мы снимали сутки. Это был какой-то кошмар. Правда, тогда у нас была остановка. Я включил весь свет, и силовой кабель ввода электроэнергии не выдержал и сгорел. На его замену мы потратили часа три.

Про этот эпизод мне рассказывал Юрий Григорович, художник-постановщик фильма. Он говорил, что когда потух свет, массовка от нечего делать стала пить алкоголь, жидкий реквизит на столах, и к моменту починки силового кабеля они все были пьяными.

Возможно, им что-то дали, чтобы они не злились и не мерзли.

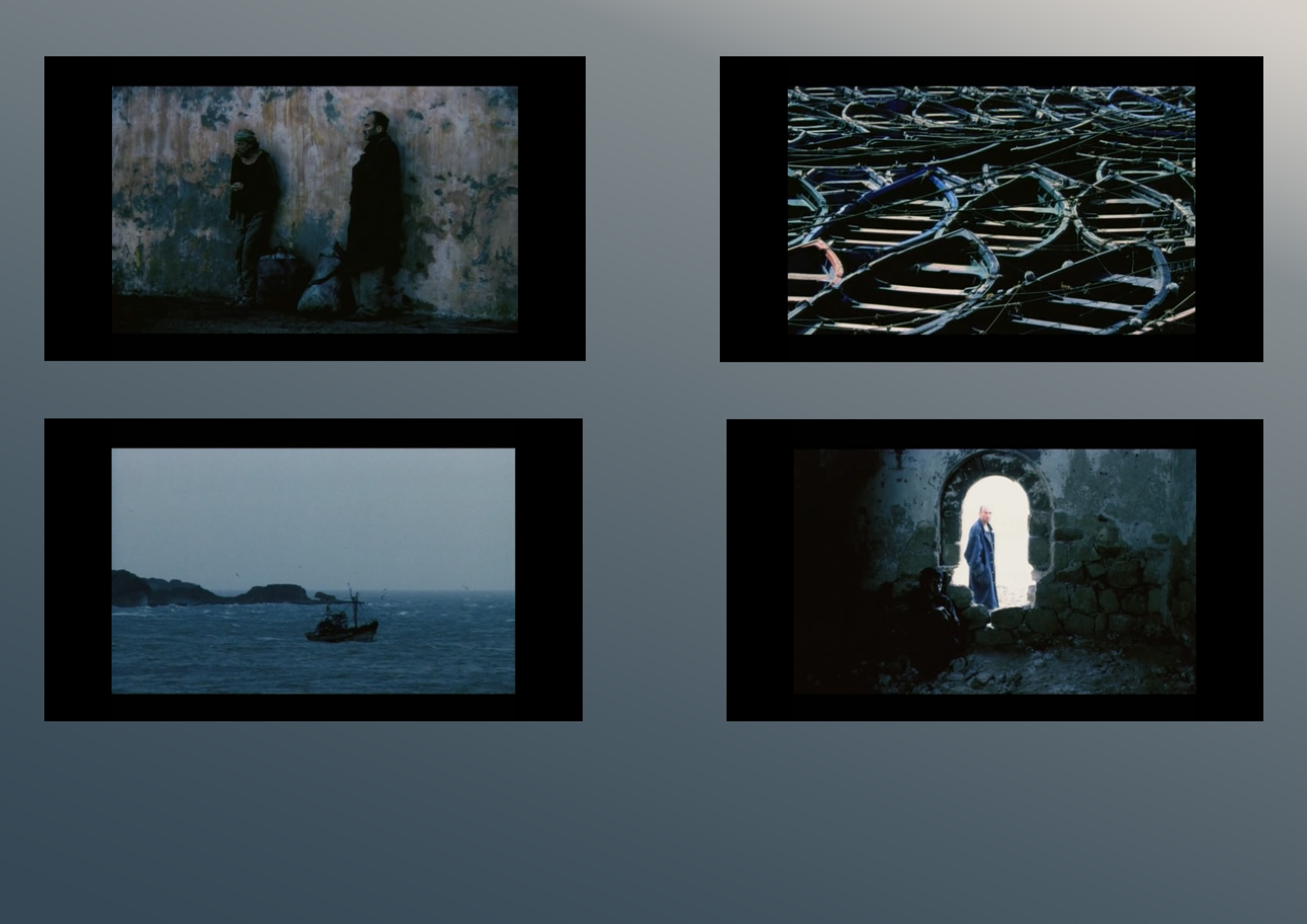

Съемки фильма Свобода отличаются технически от остальных с учетом географического и климатического фактора? Пустыня, жара.

Во-первых, Свобода это весь фильм, снятый на натуре. До этого в Питере я нашел титановые рельсы и тележку, их делала какая-то компания. Это было время, когда все было дешево. Я предложил Бартасу купить их. Он согласился. Кроме них полный грузовик Зил-131 набили осветительными приборами и отправили все оборудование в пустыню.

В итоге с рельсов мы не сняли ни одного кадра, хотя я старался. В конце съемочного периода, в финальной сцене я пытался их использовать. Я придумал, что поеду раньше и выставлю рельсы на скале, где мы должны были снимать. Внизу должен был двигаться актер, мы поддержим его движение проездом камерой. Приехал Бартас, посмотрел: «Нет, не пойдет. Отмена».

Свет мы использовали лишь в нескольких сценах и кадрах. Но весь грузовик со светом, конечно, не использовали.

В целом было очень сложно снимать. Связано это было с однообразием. Все время только пески и только солнце. Чтобы хоть что-то получить, нужно было снимать рано утром и поздно после обеда. С 11 утра и до 4 дня никаких съемок на натуре не было.

Кадры из фильма Свобода, 2000 год. (реж. Ш. Бартас, оператор-постановщик Римвидас Лейпус)

Из-за жары или из-за освещения? Зенитное солнце не давало нужного света?

Из-за освещения. Все было плоским. А утром все становилось прекрасным и красивым. Можно было находить разные фактуры, фоны. Когда мы были в Сахаре каждое утро, я с операторской группой вставал очень рано, мы садились в маленький камерваген, обклеенный рефлектором, фольгой, которая отражала солнце, чтобы не нагревалась неэкспонированная и экспонированная кинопленка. Холодильников для хранения пленки у нас там не было. Хотя если бы был холодильник, было бы еще хуже. Хранившуюся в холодильнике кинопленку нельзя сразу заряжать в камеру, нужно остудить ее до нормальной температуры, следить за влажностью. Поэтому возникали сложности с хранением пленки, а также с техникой из-за песка. Постоянные песчаные бури.

Мы выдвигались ранним утром, около 4 утра. Часов до 10 или 11 утра мы снимали на натуре, а потом отдыхали. После обеда ездили снимать игровые сцены.

До съемочного периода вы выезжали на освоение?

Нет, не выезжал. Там был только Бартас до съемок. Там осваивать особо было нечего. Разве что понять условия климатические и бытовые, которые нас ждали.

Кадры из фильма Свобода, 2000 год. (реж. Ш. Бартас, оператор-постановщик Римвидас Лейпус)

Съемочный период, если не ошибаюсь и Григорович об этом говорил, длился у вас около полугода?

Месяцев пять. Было тяжело, но интересно. Мы срослись со съемочной группой. Мы были как одна семья, и было очень жалко расставаться.

На фильме Свобода был сценарий, обсуждения?

Какой-то сценарий уже был. Было написано больше, но не все, конечно. Помню, что я что-то читал, страницы три. Торговцы наркотиками, их катер атакуют, они попадают в пустыню, где встречают девушку. Они бродят по пустыне и попадают в разные истории. Вот такой сценарий.

Как во времена Коридора и Дома, изменения возникали по ходу съемок. Возникали сомнения у Бартаса.

Это было в первый раз, когда он немного засомневался?

Да. О конкретном кадре, снимать его так или иначе, мы до этого часто дискутировали. Но глобально, куда повернуть фильм, чем закончить, это было, пожалуй, впервые.

Ни на Коридоре, ни на Доме таких вопросов и сомнений у него не возникали?

Нет, нет.

А с чем это связано?

Я не знаю. Возможно, то, что он думал и как он думал про кино, оказалось не совсем таким, как он думал. Он подошел к такому моменту, когда нужно было менять свою статическую позицию, любовь к статичным кадрам. Возможно, какие-то личные вещи.

В визуальной стилистике ваших работ угадывается некое желание зафиксировать или даже представить идеальный мир вещей. Вещи как идеи. Когда мы на что-то смотрим, то перед нами не профанный мир, а точнее, через профанный мир мы видим какие-то тайны вещей и мира, их основы.

Вы правы, несомненно. Кстати, это такой вечный вопрос. Я сейчас являюсь студентом, учусь в докторантуре. И моя диссертация, тема моего исследования, звучит так: «Свет как событие в кино. От поверхности предметов до бытия».

Я думаю, что я подсознательно искал в момент фиксации то, что… Понимаете, мы можем, например, сейчас снять на смартфон, как многие сейчас делают, зафиксировать какой-то факт. Что-то стоит на улице. Стоит так или иначе, мы это видим. Это может быть интересным по каким-то соображениям. Ну стоит и стоит. Но как увидеть, зафиксировать что за этим есть еще что-то, какой-то невидимый иной слой, где возникает бытие?

Мы фиксируем не жизнь. Мы фиксируем художественное изображение, то есть мы хотим что-то изобразить. А что это такое, то, что мы хотим изобразить? То, что мы не видим, то, что не видно глазом, это можно только ощущать.

Я искал это все время и с помощью света в том числе. Сейчас я думаю про свет несколько иначе, после своих учений. Мы света вообще не видим, понимаете. Мы видим цвет. Света мы не видим потому, что он не фиксируется глазом. Мы видим только отраженный свет или свет, прошедший через что-то, преломленный свет.

В космосе света мы не видим. Там вакуум. Мы не видим свет до того момента, пока он не попадает на Землю или на Луну. Мы видим Луну, но не видим солнечного света, который идет к ней. Поэтому повторю, мы не видим света, мы видим цвет.

Истина в том, что мы видим цвет, который получает свои свойства с помощью света.

На плоскости киноэкрана мы не видим света, но он доходит до экрана, касается его лучом. Но луч мы замечаем, когда в него попадают, скажем, частички пыли или сигаретный дым, если кто-то курит в кинозале.

Кадр из фильма Коридор, 1991 год. (реж. Ш. Бартас, оператор-постановщик Римвидас Лейпус)

Не получается ли так, что кино, изобразительные средства, кинокамера, видеокамера в состоянии раскрыть некую суть вещей? Выходит, что глазами мы видим некую иллюзию, а искусство и, в частности, кинематограф проникает в глубину с помощью невидимого света, раскрывая идеи вещей по платоновски. А когда мы действуем в обычной жизни и смотрим профанным взглядом, мы об этом не задумываемся и фиксируем в суете сами предметы, не проникая в глубину этих предметов.

Верно. Это естественно. Кино может отобразить истину. Но это могут сделать все визуальные виды искусства. Художник может это нарисовать, а фотограф сфотографировать. Кино может больше за счет движения картинки. Все, что двигается в жизни, может и в кино двигаться. Сама камера может двигаться.

Эти вещи происходят одновременно. Мы видим репрезентацию реальности. Мы идем по улице, смотрим по сторонам и фиксируем красный свет светофора, вывеску магазина. Заходим внутрь, поскольку искали его. И вдруг там мы что-то находим. Какое-то интересное изображение, мы его мысленно кадрируем и думаем, что это интересно и хорошо. Но это все случайности. Это изображение было создано случайными совпадениями.

Это изображение нужно зафиксировать определенным образом. Ведь то, что мы видим глазом, может не совпадать с изображением на пленке или на сенсоре. Надо еще учитывать нюансы по свету, по экспозиции, по контрасту.

Одновременно могут быть несколько визуальных слоев. Репрезентация это один слой. Второй — это слой фиксации материи жизни. Когда мы видим не только знаки, но ощущаем материальность мира.

А есть третий уровень или слой, где сам цвет становится иной материей. Цвет становится совершенно другим, чем в реальности. Он становится сам собой материальным. В этом случае мы передаем бытие.

Во всех трех случаях бытие передается. Но мы не видим этого в первом случае, потому что оно слабое, на уровне повседневности. Во втором случае мы уже замечаем его как красивость. На этом среднем уровне стоит все изобразительное искусство. А третий уровень, невидимый, случается очень редко.

Можем ли мы заключить из вышесказанного, что на третьем уровне мы прикасаемся к вечности?

А что такое вечность?

Очень хороший вопрос. Вечный. Для меня вечность — это нечто никогда не прекращающееся, не имеющее конца, связанное с тем Светом, если я вас правильно понял, о котором вы говорили. Вечность — это процесс, не ограничивающийся рамками нашего времени, она не ограничивается рамками реального мира. Но при этом у человека или у его души, или иной субстанции есть возможность бесконечно продолжаться.

Я вас понял. Тогда да. У меня есть такое ощущение, что иногда мы прикасаемся к вечности посредством своего творчества. И это радует.

Кадр из фильма Дом, 1997 год. (реж. Ш. Бартас, оператор-постановщик Римвидас Лейпус)

Вернемся к проблеме времени, о котором мы с вами говорили в начале интервью и к которому я обещал вернуться. Не кажется ли вам, что феномен времени и творчество Бартаса взаимосвязаны? В том смысле, что именно то время породило поэтику и стилистику фильмов Бартаса. Распад Красной империи, деморализованные люди, стихийные рынки и нищета, дикая приватизация и расслоение общества, облезлые фактуры домов и квартир, уходящая натура Совка породили желание у Шарунаса каким-то образом зафиксировать и разобраться в этом сложном комплексе, порожденном тем страшным и свободным временем одновременно?

У Бартаса отношения со временем, в котором он творил развивались не через социальную или политическую линзы. Он сформировался в то время, когда хотелось и появилась возможность показать правду. Речь не о постсоветском пространстве, а конце и времени советской эпохи, когда продолжалась декларироваться неправда или частичная правда. Он упорно продолжал верить в том, что его камера показывает правду, отсюда его концентрация на крупных планах, на фактурах.

Может быть, мне стоит уточнить свой вопрос о времени. Я подразумевал, что «нищета» в кадре или, если использовать ваш термин, «правда» Бартасу нужна была не в социологическом или гуманитарном смыслах, а как возможность проникнуть в те глубины вещей, о которых мы с вами говорили?

Нищета? Там нету нищеты. Но есть простота, правда и любовь.

14.11.2025

[i] Васильков, Николай Александрович (1939—2001) — советский кинооператор. Самые известные его работы: Хождение по мукам (реж.: Василий Ордынский), 1974-1977 гг., Цыган (реж.: Александр Бланк), 1979 г., Петербургские тайны (реж.: Вадим Зобин, Марк Орлов, Леонид Пчелкин), 1994-1998 гг.

[ii] Гонка на лафетах — специфический термин позднего периода Советского Союза. Возник как реакция на быстрые и скоропостижные кончина/похороны нескольких генсеков страны. С 1982 по 1985 годы были похоронены три генеральных секретаря коммунистической партии СССР. Леонид Брежнев в 1982, Юрий Андропов в 1984 и Константин Черненко в 1985 году.

[iii] В это время, а точнее с 13 по 16 мая 1986 года в Москве прошел V съезд кинематографистов, положившей начало маленькой революции в кинопроизводстве и киноискусстве Советского союза. Предсетателем правления Союза Кинематографистов СССР был избран Элем Климов, пострадавший в 1960-е годы от цензуры. Появлилось больше свободы для самовыражения, ослабли цепи идеологической цензуры. С так называемых «полок» были сняты многие, ранее запрещенные фильмы.

[iv] Земля незрячих (лит. Neregiu zeme), 1992 г. Документальный фильм режиссера Аудрюса Стониса. Самый признанный на международных фестивалях литовский фильм того времени. Аннотация из wikipedia: «Мир незрячих наполнен звуками, прикосновениями, контрастами, разнообразными ощущениями, возникающими при столкновении, казалось бы, с самыми простыми вещами. Режиссёр раскрывает не только это, но и внутренний ландшафт мира незрячих, словно материализуя чувства своих героев, их желания, одиночество и, конечно, тоску по свету.

Фильм сформировался из трёх самостоятельных идей. Первая — история о корове, которую ведут на скотобойню. Вторая — о простых радостях, о том, как человек карабкается на холм и мчится вниз с огромной скоростью в инвалидной коляске. Третья — о слепых. Все эти три линии интуитивно сходятся в одну. Большие, видящие глаза коровы слились с невидящими глазами людей. Скотобойня появилась случайно, как таинственное место, где люди двигаются в тумане, в клубах пара…». См.: https://lt.wikipedia.org/wiki/Neregi%C5%B3_%C5%BEem%C4%97