14.07.17 10:07

Часть вторая о творчестве бонзо-писателя Петра Павленко, в которой новая литература «левых» двадцатых превратилась в цитатник из тов. Сталина. Первая часть, посвященная мутации художника в бонзо-писателя здесь.

Вернемся назад в начало 30-х. Повесть «Пустыня» (1931). В описании прорыва Аму-Дарьи, что-то мистические, что-то платоновское, когда подводные и невидимые силы, дремавшие века, вдруг пришли в движение, ломая старое, но без крови и унося в прошлое, в пески, заявляли о трудной, трагической, но новой жизни. Если использовать термины кинематографа из этой повести вышел бы отличный экшн или боевик, или фильм-катастрофа, или даже роад-муви, с обязательной любовной драмой, такая мульти-жанровая ритмичная фильма, которая под силу была бы, скажем, такому режиссеру, как Лев Кулешов. Вот, например, самое начало повести:

«— Нет, в самом деле, что такое пустыня? Вот посмотрите, какая стоит тишина. Не тишина движения, а тишина состояния, биологическая, страшная и восторженная тишина, рождающая космические нервозы. Страх тишины переходит в страх перед пространством, перед так дико растянутыми километрами, ожидающими преодоления. Так может быть страшно, когда бы увидел вдруг все мясо, съеденное за всю жизнь, или бумагу исписанную, начиная с гимназии, или всех знакомых, со дня рождения. Смотрите , Елена, смотрите, пустыня вобрала небо в свои края, как голубую прозрачную воду…»

Помимо жанрового письма Павленко обладал ощущением нового синергетического стиля. Тут и Джойсовское влияние, и уже не модный модерновый Кафка, и будущие психологический, магический реализм из латиноамериканских страниц и марсианские бредбэриевские излияния.

И еще поток сознания: «Тишина. Пески. Древен воздух над ними. Он ничего не держит в себе. Песок, третьего дня взбитый ветром, сыплется теперь сверху, как крупицы самого воздуха, бессильно распадающегося от времени. На горизонте замер облик ослепительного белого города. Он покоится на резких голубых туманах и напоминает возносящийся на небо скит с дешевой афонской олеографии.»

В центре пустыни Кара-Кумы возвышаются невысокие остроконечные бугры. Среди них раскинулись кибитки туркменских животноводческих колхозов. Из книги Федорович Б.А. Лик пустыни, 1950 / Источник geoman.ru

А теперь строки из романа «На Востоке», 1936: «Председатель колхоза сидел на земле, прислонясь спиной к дереву, дымил папиросой. Под головой его стрекотало радио. «Ура, ура! — гремело в нем. — Да здравствует Сталин! Ура… Борьба в воздухе разгорелась в новой силой. Красные истребители все прибывали, и сражение воздушных машин все более отрывалось от связи с землей. Красные срывали разведку, ослепляли колонны и час за часом уходили все дальше в полосы прорыва, в Маньчжурию».

Такое писать (оставлять в романе поздней редактуры) после того, когда уже был позади 41 год, прогулка немцев до Волги. Знать о тех миллионах погибших и оставить лихие строки, без уважения к погибшим. Ложь была перед войной, ложью пытались скрыть всю правду о настоящей войне. Свернув на лживую дорогу «больших тем» Павленко и другие уже не могли писать иначе, даже знаю всю правду, уже переписывая и редактируя свои произведения для новых публикаций строки и слова лжи не редактировались, не выковыривались.

Если в «Пустыне» (1931) печальные пейзажи, неудавшиеся начинания и стройки, оправдываются тем, что это начало соцстроительства, то в романе «На Востоке» (1936) становится все сложнее. Неудачи просто замалчиваются и рисуются потемкинские деревни или поэтические откровения раннего Павленко: «Все было далеко отсюда, даже счастье». Сама по себе она прекрасный образец новых подходов ЛЕФовцев, Рапповцев и пр. новаторов слова после 17 года. Но теперь эти поэтические откровенности стилистически должны были оттенять мужество людей, согнанных со своих мест на строительство города в тайге, а сквозь стиль проступает ужас тысяч покалеченных судеб.

Поздний роман «Счастье» (1947) по жанру – роад-муви и хорошая история, могла бы получиться, если бы не т. Сталин. Если бы не два десятка лет прописных штампов про родину советов и окружающих ее врагов. Язык умер, стиль утратил остроту, слова окаменели, темы измельчали, герои монументировались в стали, в бронзе и в мраморе.

«Потеряв много здоровья на этой теме, я вдруг пришел к простому сознанию, что по существу только такие книги есть смысл писать (имеет в виду роман «На Востоке» - Я.С.). Я не хотел бы сейчас написать ни одной из моих ранних книг, которые я могу назвать единоличными, одиночными книгами».

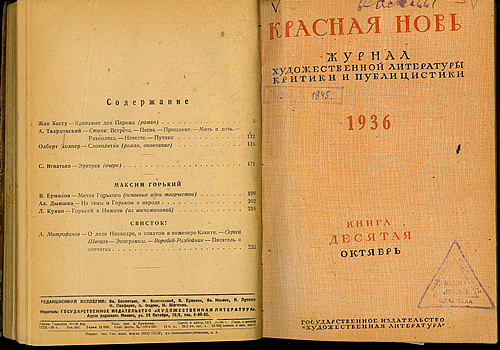

Печатный орган Переваловцев Источник libex.ru

Полный отказ от собственного авторского голоса ради физического существования. Существовали ли другие дневники, страхи и признания, где он мог отпустить себя лживого и стать молодым «перевальцем»?

«История их переселения будет заучиваться наизусть и через столетия, как самый величественный эпос первых дней новой истории мира». Это из романа «На Востоке» (1936). Мнимая история, псевдобольшая история, которую так пестовал Павленко, казус, возведенный в центральное историческое событие, уводил в другие пространства мысль. Она тратилась и истончалась на лживых дорогах и стройках. Жизнь и время проходили зря. И уже не через столетия, а менее чем через одно столетие никто не помнит и не чтит этих героев «больших» не частных историй.

Почему же страдания и геройства героев выглядят так плакатно? И не верится ни в эти страдания и не в то, что можно назвать слабостью, предательством. Когда идеологией, методом соцреализма заменяют жизнь, тогда и боль и люди становятся плакатными, не живыми.

И, конечно, новая литература про большие темы немыслима без т. Сталина. «Вчера товарищ Сталин возвращался с конференции (ялтинской в 1943 г. – Я.С.) к себе пешком. Устал, видимо, хотел развлечься. Шел нижним шоссе. Знаете? И обратил внимание на обилие у нас пустых склонов. «В чем дело?» - спрашивает. Говорю: «С водой туго, Иосиф Виссарионович. Табаки не пойдут, для виноградников высоковато, под маслину оставили. И полезно, и воды не надо…» А он мне: «Так я, говорит, и маслины там никакой не вижу. Где же она?» (роман «Счастье, 1947). Представьте контекст этого появления на шоссе. Ялтинская конференция, решается послевоенная судьба Европы и мира. Черчилль и Рузвельт уже отдыхают в своих резиденциях или пишут депеши в свои страны. А т. Сталин, после дня переговоров решил пройтись на свежем воздухе. Сам, один, без охраны просто по шоссе, с трубкой и в галифе!!! Появление «отца нации» можно оставить без комментариев. Хотя в романе «На Востоке» (1936) речь Сталина смогла разгромить вероломных японцев, в прямом смысле разгромить, то почему же после такого военно-мистического казуса вождь народов не мог реально пройтись в одиночку по крымскому шоссе.

Ян Синебас