17.05.18 01:05

В детстве я, как и все любил сказку про «Трех толстяков», правда, больше мне нравился фильм с А. Баталовым, отчего «литературная» версия не утрачивала своих достоинств. Тогда я однозначно идентифицировал себя с гимнастом Тибулом или с оружейником Просперо (но вовсе не с наследником Тутти), которые спасали девочку-куклу со странным именем Суок и наказывали за жадность Трех Толстяков, теперь же, после прощания с молодостью я не был бы столь прямодушен в выборе своих героев. Нет, ими никогда бы не были Толстяки, но и гимнасты с оружейниками давно утратили в моем представлении ореол правды и борьбы. Остается одна девочка-кукла, со странным для девочки именем Суок.

Отсутствие точки-сейчас или первое предательство

«Весна. Апрель. Холодно. Сегодня на закате день просиял. Высокий дом вдали — желтел как стакан чаю. Я потолстел, у меня вырос живот. Как мне спастись? Возможно ли еще вернуть молодость — или это конец уже: тридцать один год, толстение, короткая шея, ужасные тайны в глубине рта (здесь беллетрист имеет в виду то, что у него испорченные зубы — и что почему-то он их не лечит). Красиво мужчине иметь несколько золотых зубов. Честное слово — это признак элегантной мужественности.»

Олеши с самой юности, несмотря на ранний успех и признание, свойственно самоощущение старости и быстрого увядания. Уже в конце 20-х-начале 30-х, особенно после убийства Маяковского, писателя постоянно охватывает вроде бы не мотивированный страх от не правильной жизни, окружающей его, страх от того, что он может больше ничего не написать значительного.

«Я пытался начать роман, и начал с описания дождя, и почувствовал, что это повторение самого себя, и бросил, придя в уныние и испугавшись: а вдруг «Зависть», «Три толстяка», «Заговор чувств», несколько рассказов — это все, что предназначено мне было написать.»

Откуда такие мысли, Сталин только пришел к власти, до большого террора еще далеко… Но детские травмы, полученные в Одессе прорастают неконтролируемым безумством, переходят из снов в реальность.

«Ночь. Сейчас лягу спать. Утрачена сладость засыпания. Я долго лежу, думая о том, что надо спать. В конце концов засыпаю — но погружения в сон не испытываю уже лет десять. Иногда, иногда, очень редко — щекой мягко углубившись в подушку и слыша звуки пианино где-то в тридевятом подполье, — иногда только раз в год случается мне погрузиться в сон с ощущением здоровья, чистоты, собственной своей первоначальности.»

В жизнь Юрия Олеши входили страшной тенью три предательства. Все, или почти все они были связаны с женщинами. И первым предательством явилось смерть сестры от тифа, которым она заразилась ухаживая за братом Юрэком. В дневнике Олеша пишет:

«Я болел тифом в 1919 году в Одессе, сестра вернулась с концерта и рассказывала мне, как исполнял Качалов монолог Анатэмы. Она говорила что-то о его шепоте. Все спуталось, не помню. Сестра, заразившись тифом от меня, умерла.»

В этих строках писатель скуп на душевные переживания, которые неизбежно захватывают человека от смерти близкого и родного человека, каковым наверняка должна быть родная сестра. Тем более в другом месте Олеша более откровенен про свои отношения с сестрой.

«Сестра была для меня существом удивительным. Нет, вернее, в отношении моем к сестре было много такого, что сейчас удивляет меня: я, безусловно, например, видел в ней женщину. Иногда я даже совершал поступки, говорящие о моем именно таком к ней отношении. Например, я обнимал ее, например, мне хотелось целовать ее в шею и целовать голые руки, когда я их видел. Она не противилась этому. Наоборот, ей и самой это нравилось. Мы сидим, помню, на краю постели, в которой я сейчас буду спать, — где-то на перепутье квартиры, где стоит моя кровать, — сидим поздно вечером, когда все спят, и переживаем тяжкое, сладкое состояние существ, которые должны были бы отдаться друг другу, но останавливаются перед преградой стыда, ответственности, страха. Я то и дело прикасаюсь к ней, к ее голым рукам, плечам — потому что и она собирается спать, — и она говорит, чтобы все обратить в шутку:

— У тебя горят уши.

Мне кажется, что с ней я познал бы наибольшую сладость обладания женщиной. Оскорбляет ли ее память то, что я сейчас пишу? Думаю, что нет! Думаю, что признать женщину — женщиной никогда не может быть оскорбительно для нее — хотя бы это сделал не то что брат, а какой-нибудь действительно павиан!

Она умерла в сочельник. Я видел момент смерти.»

Олеша писал эти строки через десять с небольшим лет, после случившейся трагедии, после смерти от тифа сестры Ванды, поэтому стиль отчуждения нельзя списать на долготу дней прошедших. Это первое предательство жизни, как страшным маскарадным костюмом показывала настоящую реальность для писателя и пророчило будущее. Следующий звонок прозвенит для Юрия Олеши уже в Москве, когда его Дружок уйдет за паек к другому.

Ю. Олеша с сестрами Суок- Серафимой и Ольгой / Источник: stuki-druki.com

Но, и реальность, особенно после акта с Маяковским, уже не предвещала ничего хорошего. На детские страхи накладывались новые сомнения, страхи об ошибке «отцеубийства», один сменил другого, а личность как была в подвалах общественного развития, так там и пребывала доныне, за исключением короткого переходного периода 20-х годов. В мозгу Олеши иногда рождались страшные мысли, за которые, если бы он их обнародовал тогда, ему самым легким исходом показался бы расстрел. Во время выступления Сталина по радио, он почему-то представляет отца народов женщиной, возможной матерью, которая могла утешить, выступить в роли компенсаторной функции, снимающей все противоречия между внешней жизнью и духовными потребностями человека после революции, между реальностью и снами.

«…нет абсолютно честных дневников. Щадят друзей. Стыдятся. Всегда есть опасение, что дневник может быть прочитан кем-либо. Ловчатся. Шифруют. Мало ли что, ведь и обыск может быть.»

Большой разлом/разрыв между внешним миром и внутренней жизнью и этот диссонанс убивает честных. Так долго не живут, в состоянии чужой шизофрении. И однажды наступает момент, когда болезнь оказывается внутри, когда белая горячка становится защитной реакцией на поведение «коллективного» отца.

«Это было восемнадцать лет тому назад. Однако я помню, что на обед была подана жареная печенка с гречневой кашей. Помню также, что по дороге мы купили с Мирским бутылку красного вина. Мы обедали и слушали доклад Сталина о конституции. Издали, из недр эфира, голос звучал как-то странно, как бы даже погружая вдруг не то в сон, не то в бред. Я подумал тогда, что великие люди двуполы — казалось, что голос вождя принадлежит рослой, большой женщине. Совершенно бессмысленно я думал о матриархате. Вот признание, а? Вот как слушал я доклад о конституции — без отношения к содержанию, а именно только как человек, приглядывающийся к обстоятельствам лишь внешне.»

Позже, уже на закате жизни Олеша отраженно поведает, через историю о Мейерхольде, о своих страхах перед гулаговским молохом.

«Они меня любили, Мейерхольды.

Я бежал от их слишком назойливой любви.

Он часто в эпоху своей славы и признания именно со стороны государства наклонялся ко мне и ни с того ни с сего говорил мне шепотом:

— Меня расстреляют.

Тревога жила в их доме — помимо них, сама по себе. Когда я жил в этом доме в их отсутствие, я видел, слышал, ощущал эту тревогу. Она стояла в соседней комнате, ложилась вдруг на обои, заставляла меня, когда я возвращался вечером, осматривать все комнаты — нет ли кого там, пробравшегося в дом, пока меня не было, — заглядывать под кровати, за двери, в шкафы.»

Зинаида Райх и Всеволод Мейерхольд / Источник: svoboda.org

В оформление спектакля «Баня» по пьесе В. Маяковского, в постановке Вс. Мейерхольда использовался следующий лозунг: «Мы вдвоем построим социализм, подписавшись на заем.» Однако не получились.

Многое вокруг Олеши, в стране, в которой он мечтал жить (наверное, мечтал, поскольку принял революцию) приобретало свойства иллюзии, неправды, обмана. Многие факты, превращались в миф, на фотографиях стирались и ретушировались лица и одежды. Символы и образы со времен гражданской войны и ранее, уже к началу тридцатых приобрели иные объяснения.

Очень долго во всех советских фильмах, в литературных и живописных произведениях матрос олицетворялся с неким горьковским буревестников, разрушителем старого мира. Да, у матроса порой не хватало образования, но опыт и смекалка заменяли ему все прочитанные книжки жидкой интеллигенции. Матрос был двигателем революции, матросы, мы помним по Эйзенштейну брали Смольный, охраняли Ленина, были верной гвардией тов. Троцкого, потом они крошили в гражданской войне «беляков», а через двадцать лет вновь надели свои брюки-клеш и бескозырки, чтобы грудью встать на защиту родины от «фашистской гадины». Эти усатые, загорелые кожей, похожей на наждачную бумагу, от воздействия соли и ветров, с прищуренным глазом, вызывали у меня двойное чувство страха и любви. В них было что-то хтоническое, подавляющее своим всевластием отца и в то же время сила и надежность, защита. И вдруг, у Олеши я встречаю совсем другой образ матроса.

«…и если знаком моего города являлся матрос, терявший в путешествиях и общении с миром национальные признаки, — черный дегтелицый матрос, — то знаком России был обер-кондуктор — сама национальность — в круглой барашковой шапке, в черных суконных шароварах, выпущенных на сапожки, с окладистой бородой, с мешками у глаз, каким-то боковым сходством связанный с Пантелеймоновским подворьем, с попами, с портретом Александра III.»

Украденный знак – матрос. В этом коротеньком описании Олеши дореволюционного матроса нет никаких архетипических черт, которые вошли в наше сознание с помощью пропаганды коммунистов. Наш матрос, усат, с бескозыркой, разорванной тельняшкой хитро и зло, улыбаясь, с гранатой «летит», зажав ленточки от головного убора, не чуя ног под собой на немецкий танк. А оказывается наш матрос, это вовсе не грозный революционер, не отец, кастрирующий детей за незнание устава ВКСМ, а обычный, точнее, необычный путешественник, Марко Поло, Афанасий Никитин, Колумб, Крузенштерн, Миклухо-Маклай, коммивояжер, на старости лет заводящий лавку с заморскими товарами на улице Греческой и, даже, на Дерибасовской. А если и не хватило сноровки на лавку, то просто поставщик заморских товаров для лавки, поставщик диковинных штучек и авантюрных рассказов для детей. Вот портрет одесского матроса

«Вероятно, это было в конце осени. Скорее всего, именно так, конец осени. Сперва я подумал: не в конце ли зимы? Нет, эта смесь снега с черными пятнами земли, эти голые деревья — хоть такой пейзаж бывает и в конце зимы, но тогда вдруг пролетит над серыми грудами туч голубой проблеск, кусочек чистого неба… А тут — нет, тут уныло все было затянуто в серое и мокрое. Осень!»

В этом куске ощущение отсутствия времени и одновременно твердый бег времени, его плотное тело. Физическое отсутствие точки-сейчас. И далее:

«Нет, все же я ничего не понимаю! Очевидно, время есть величина непостоянная. Очевидно, оно движется, то ускоряясь, то более медленно. Иногда, по всей вероятности, двадцать лет протекает скорей, чем один день. Во всяком случае, я заметил с совершенной отчетливостью, что ранние утренние часы движутся скорее, чем наступающие после одиннадцати-двенадцати часов. Я однажды сел за стол в шесть часов и, встав, на мой взгляд, через час, увидел, что на часах уже двенадцать. То есть я просидел за столом шесть часов, совершенно этого не почувствовав. А в течение шести часов не утренних, а наступающих во второй половине дня, — и обедают, и отдыхают, и одеваются к приходу гостей, и ждут гостей…

Как бы там ни было, прошло двадцать лет. Это было вчера!

Что это такое все же — мое появление в мире, мое существование в нем и необходимость из него уйти? Подумать, в миллионах лет и пространств существует хрусталик и моей жизни.

Может быть, попробовать устроиться в Малый театр актером? Игра курьеров. А что же, помогли бы устроиться. Получал бы спокойно жалованье. Надевал бы парик, от которого пахнет клеем.

Когда-то я загримировался стариком, и юная женщина, которая меня любила (юного же!) ужаснулась:

— Боже, какой ты страшный!

Теперь я постоянно в этом гриме.»

Интересно, смирение перед старостью помогло, на мой взгляд, побороть Олеше пьянство. Именно этот взгляд в зеркало и обнаружение или не обнаружение того мальчика из Одессы, потом юношу, начинающего литератору, потом писателя, чьи первые опыты узнала вся страна, помогли Юрию Карловичу осознать, нет смысла бороться и проигрывать, а значить пить, пить так, чтобы не чувствовать горечь поражений. Борьба закончилась, старость нарисовала свои линии не только на зеркале, но и на лице. Старость уже без грима смотрит на тебя. И отпала необходимость пить горькую.

«Очевидно, я очень физически (главным образом внутри) изменился, постарел. Мне не хочется, например, пить. Подумать только, что когда пил, то это сопровождалось сперва долгим сидением, криками, спорами, ссорами, скандалами за столом; потом опять куда-то отправлялись пить и там те же процедуры за столом; потом какие-то эротические стремления; потом, в конце концов, столкновение на улице на грани ответственности даже в уголовном плане. Сколько нужно было для этого здоровья! Теперь не хватает сил, энергии, чтобы вечером пойти в кино.»

К сорока-пятидесяти годам они все были уже стариками. Это поколение, которые подростками встретили 17 год быстро сходило со сцены истории. Больше повезло тем, кто самостоятельно свел счеты с жизнью еще в начале террора.

Театр имени Мейерхольда. Спектакль «Баня» В. Маяковского. Постановка В. Мейерхольда. Сцена из спектакля / Источник: maskball.ru

«Одно из ощущений старения — это то ощущение, когда не чувствуешь в себе ростков будущего. Они всегда чувствовались; то один, то другой вырастал, начинал давать цвет, запах. Теперь их совсем нет. Во мне исчезло будущее!»

И наконец, спокойное осознание факта:

«Я больше не буду писателем. Очевидно, в моем теле жил гениальный художник, которого я не мог подчинить своей жизненной силе. Это моя трагедия, заставившая меня прожить по существу ужасную жизнь…»

Ужасный факт, но все же в нем есть одно «но». Олеша отказывается впредь на будущее называть себя писателем, но это значит, что он им был. И был им тогда, когда отказывался в это верить или просто сомневался.

И опять болезнь. Опять развязался и запил. На гонорары от старых произведений, словно назло, словно на боль себе, словно в отместку за нынешнее молчание.

«Рядом со мною, держась у ноги, бежал огромный черный волк. Это видение, появившись, в первое мгновение как бы и испугало меня, — однако тут же стало только источником чувства интереса, — как это происходит и со всеми видениями белой горячки: сперва испуг, затем ошеломляющий интерес, во что же превратится данное видение.

Волк, почти сливаясь с темнотой коридора, бежал некоторое время, как я уже сказал, у ноги, потом, посмотрев на меня, безусловно, с преданностью, снизу, по-собачьи, — правда, у этой собаки глаза были жгуче светящиеся синим, — вдруг исчез, совсем уж слившись с мраком и быв некоторое мгновенье черной рябью.»

Наступает умиротворение. Писатель увлекается чтением других авторов, описанием, критикой их трудов, анализом чужих произведений и творчества. Герцен, Гоголь, Данте, Пушкин, Шекспир, Твен, По и пр. отмечают новый и, возможно, финальный период жизни Олеши и мытарства его души. В этих характеристиках, описаниях, анализе нет боли от собственного молчания и недосказанности.

«Какой ужас охватывает, когда представляешь себе бесконечность. Ее обычно начинаешь представлять себе как утешение… О, почему я конечен? Вот если бы был бесконечен! И тут понимаешь, что такое же нечеловеческое обстоятельство бесконечность, как и конечность. Ну, представьте себе, что вы будете жить вечно! Представьте себе эту трубу бесконечности, которая вас будет втягивать вечно. Впрочем, почему же трубу? Ведь это будет та же моя жизнь, с делом и отдыхом, с рождающимися новыми чудесами, с друзьями, с выпивкой… Нет, все же это жутко! Большое, астрономическое число лет — вот это было бы хорошо, а вечно — не знаю, не знаю…»

В целом, дневниковые записи можно хронологически разделить на несколько этапов. Первый – на волне первых литературных успехов, репетиции пьесы - медленная утрата веры в будущее; Второй – ощущение возраста, смерть Маяковского, усиливающийся страх и подготовка к принятию факта, что он больше не напишет ни одной значительной вещи; Третий – война, эвакуация. Война позволила «нажать на паузу» любые мысли и разговоры о личном, о будущем индивидуальном и творческом, дневник фиксирует больше мысли о еде, ежедневной рутине, чем о творчестве или Боге; Четвертый этап – пьянство, окончательное поражение и признание поражения, смирение перед этой мыслью, нищета физическая. Поражение человека и победа писателя!

Последнему этапу свойственны следующие записи:

«Хотелось бы не славы, а путешествия по миру.»

Мысли об одиночестве, бессилии и тоске по ушедшему миру замещаются мыслями о всемогуществе техники. Так это создание раздавленное надвое и будет существовать.

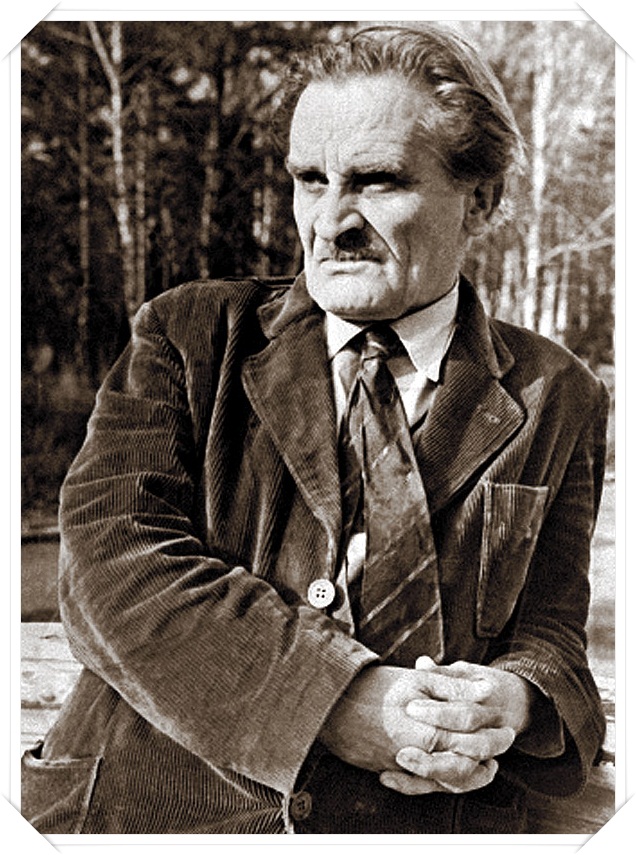

Ю. Олеша на исходе жизни / Источник: stihi.ru

Датировка дневников у Олеши – особенная вещь. Он практически не думает о том, чтобы правильно хронологически датировать свои записи. Но у меня сложилось ощущение при чтение, что после убийства Маяковского (30 год) Олеша долго ничего не писал, я имею ввиду, постоянно это не делал. И в дневниках чувствует какой-то временной раскол, разрыв. Дальше появляются записи датированные уже концом 30-х.

«Ветер шевелил волосы на обнаженной голове. Я испытывал очень чистую гордость. И я подумал вдруг, что в этой наступающей войне я хотел бы быть убитым.»

Мертвый духовно и творчески, думает об умерщвление тела.

«Ведь уже тринадцать лет, как я все повторяю это обещание: вот когда я напишу пьесу. Прежде я надеялся на мощь импровизации, и действительно что-то получалось. Я садился писать пьесу, не имея даже приблизительного плана. Отталкивался от горячего и взволновавшего меня начала, и вдруг в середине еще не оконченной сцены рождалась новая, захватывающая основная мысль пьесы, которую я, если бы захотел, то, возможно, и мог бы окончить. С годами мощь импровизации стала ненадежной. А я все верю в нее… Словом, дело плохо.»

Таким образом, после детских «впечатлений» от жизни, после столкновения польского мальчика с жесткими правилами, Олеша на следующем этапе своей жизни сталкивается с первым предательством, которое наряду с остальными (о них чуть в следующих частях) подтачивали его жизненные силы. Первым ударом явилась смерть сестры Ванды и, в некотором роде, отъезд семьи (отца и матери) в получившую независимость Польшу.

Конец первой части.

Продолжение следует…

Ян Синебас